Itàlia (arte e cultura)

IndiceFilosofia: dall'Umanesimo a Vico

Sulle origini del pensiero filosofico italiano sono ormai superate quelle tradizioni storiografiche che cercavano la sua affermazione prima nella “sapienza magnogreca”, in Pitagora e negli eleati (come sostenuto da certa storiografia illuministica o cattolica “liberale” ottocentesca), o quelle che ancora cercavano di stabilire una continuità fra questi primordi del pensiero italico, quello medievale (Boezio, Sant'Anselmo, San Bonaventura, San Tommaso, considerati come espressioni del genio italiano) e quello moderno (idea che si ritrova per esempio in Gioberti). Si può infatti parlare di pensiero filosofico italiano solamente con il manifestarsi del senso dell'autonomia culturale della nazione o del popolo italiano. Sulla base di questo canone si può far cominciare la filosofia italiana nel periodo umanistico-rinascimentale. Parimenti unilaterali appaiono però quelle concezioni storiografiche che vorrebbero ravvisarne le origini nello spirito del Rinascimento inteso come affermazione della libertà di pensiero contro le istituzioni ecclesiastiche e nella funzione della nuova scienza (come accade in certa storiografia di marca illuministica o positivistica), o quelle che considerano costante del pensiero italiano l'ontologismo e l'ispirazione metafisico-religiosa (V. Gioberti). Né molto aiuto si può trarre dalla storiografia idealistica, volta a vedere nella filosofia italiana precorrimenti di quella europea moderna (B. Spaventa) o a cercare nei filosofi del passato anticipazioni dell'idealismo (G. Gentile). Abbandonate dunque suggestioni culturali indifendibili, è giusto invece ripercorrere il pensiero filosofico italiano, cercando di dare il senso della sua complessità senza costringerlo in un'unità artificiosa, sottolineando i contributi da esso dati allo spirito europeo e il modo particolare in cui, nel suo ambito, furono vissute correnti di pensiero formatesi oltralpe. Premesso che l'affermata unità umanesimo e Rinascimento è molto discutibile, nel periodo dell'umanesimo sono ben individuabili almeno due filoni di pensiero. Il primo è più immediatamente legato alle riflessioni sull'etica e sulla vita civile e annovera fra i suoi rappresentanti F. Petrarca (1304-1374), C. Salutati (1331-1406), L. Bruni (1370-1444), L. Valla (ca. 1407-1457); il secondo è d'ispirazione platonica e ha il suo rappresentante massimo in M. Ficino (1433-1499), il cui nome è legato all'Accademia Platonica fondata a Firenze da Cosimo de' Medici: Ficino è iniziatore di una filosofia che innesta in una prospettiva profondamente religiosa (il platonismo stesso è concepito come propedeutico al cristianesimo) il tema della centralità dell'uomo nell'universo e della sua dignità. Il tema della dignità dell'uomo si ritrova come fondamentale anche nell'altro grande umanista italiano, G. Pico della Mirandola (1463-1494), che non solo si sforzò di conciliare cristianesimo e filosofia greca, aristotelismo e platonismo, ma anche assunse nel suo filosofare motivi cabalistici e magici, che grande diffusione ebbero poi nel Rinascimento. Elemento caratterizzante l'umanesimo è comunque l'esigenza di un'armonia che si fa programma culturale esplicito, armonia fra uomo e universo, mondo naturale e sovrannaturale, cultura greca e cristianesimo, azione e contemplazione. Questa armonia che le più alte personalità dell'umanesimo seppero realizzare nella loro opera e persona andò invece declinando nel Rinascimento e la sua perdita si accentuò con il conflitto religioso scatenato, in Europa, dalla Riforma. Indubbiamente nel periodo rinascimentale si ha l'affermazione di un naturalismo schietto che, se non rifugge dalla religiosità, si fa fautore (ed è questo il suo motivo più originale) di una religiosità immanente che sfocia nell'esaltazione dei valori mondani. Primo momento del naturalismo rinascimentale può essere considerato l'aristotelismo di P. Pomponazzi (1462-1525): l'Aristotele che Pomponazzi cercava di far rivivere era quello della ricerca naturalistica e non più quello conciliabile con il platonismo di M. Ficino e di Pico. Ma le espressioni più ricche e interessanti del naturalismo rinascimentale sono da ravvisarsi nella filosofia naturale di B. Telesio (1509-1588), volta a studiare la natura iuxta propria principia (in base cioè ai principi che le sono immanenti) e il panteismo dinamico di G. Bruno (1548-1600), figura tante volte assunta come simbolo della libera speculazione, che non riconosce altra norma al di fuori di quella che la verità immanente all'uomo ispira, e dello spirito “faustiano” moderno per la sua celebrazione dell'attività umana come prolungamento in nuove forme senza mai posa dell'attività infinita della natura. Più complesso è il pensiero di T. Campanella (1568-1639) che, pur sostenendo una filosofia della natura vivente, costantemente perseguì il progetto di una riforma politico-religiosa che lo portò a riproporre una filosofia cristiana nel quadro dell'attività controriformistica. Espressione ancora del naturalismo rinascimentale può essere considerata infine la nuova scienza della natura, che ha in Leonardo da Vinci (1452-1519) il suo precursore e in G. Galilei (1564-1642) il suo fondatore: la natura è in questo quadro ridotta a pura oggettività misurabile e la ricerca intorno a essa si spoglia di ogni presupposto teologico o metafisico riconoscendosi nell'autonomia dei suoi metodi. E ancora all'idea di una “realtà effettuale” da indagare alla luce dei principi che le sono immanenti è da riportarsi la riflessione politica che ha in N. Machiavelli (1469-1527) e F. Guicciardini (1483-1540) i suoi massimi rappresentanti. Le scienze mondane (non solo la fisica, ma la politica e la giuridica) traversarono l'età barocca, favorite dalle tendenze controriformistiche interessate a mettere al servizio della fede una prudente regolamentazione dell'operare mondano. Robuste personalità speculative mancarono in Italia in questo e nel secolo successivo se si fa eccezione per G. B. Vico (1668-1744) la cui figura grandeggia solitaria: la sua originalità aprì la filosofia alla considerazione della storia impostando acutamente la problematica che questa apertura importava; la complessità del suo pensiero, in cui elementi di filosofia politica si uniscono a una profonda ispirazione religiosa, ne fanno forse il maggior filosofo italiano: egli raccolse il meglio della speculazione umanistica anticipando temi che il romanticismo riscoprirà e la sua filosofia, che sempre rivive in nuove interpretazioni, ha un'attualità non ancora esaurita.

Italia . Dante e Virgilio incontrano Ulisse in una miniatura veneta che illustra un'edizione trecentesca della Divina Commedia (Venezia, Biblioteca Marciana).

De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . Ritratto di F. Petrarca sul frontespizio di un manoscritto quattrocentesco delle Rime (Montpellier, Musée Atger).

De Agostini Picture Library/M. Seemuller

Italia . Gabriele D'Annunzio.

De Agostini Picture Library

Italia . Alberto Moravia in un dipinto di Carlo Levi (1932; Roma, Fondazione Levi).

De Agostini Picture Library/U. Marzani

Italia . Cesare Pavese.

Archivio Einaudi Editore

Italia . Statua femminile proveniente da Lavinio (sec. V a. C.; Pratica di Mare, Museo).

De Agostini Picture Library/G. Nimatallah

Italia . Il Colosseo e l'Arco di Costantino in un dipinto di Gian Paolo Panini (Collezione Privata).

Collezione Privata

Italia . Raffigurazione di un duello in un affresco proveniente dalla necropoli di Andriuolo (Paestum, Museo).

De Agostini Picture Library/A. De Gregorio

Italia . Veduta degli scavi di Ercolano.

De Agostini Picture Library/G. Dagli Orti

Italia . Veduta del chiostro di impronta araba della basilica di Monreale.

De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . La facciata romanica del duomo di Cremona.

De Agostini Picture Library

Italia . L'interno della chiesa di S. Maria Novella a Firenze.

De Agostini Picture Library/G. Nimatallah

Italia . Il palazzo dei Consoli a Gubbio.

De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . La facciata gotica del duomo di Siena.

De Agostini Picture Library/A. De Gregorio

Italia . L'interno della Cappella degli Scrovegni a Padova.

De Agostini Picture Library

Italia . Veduta delle Logge vaticane affrescate da Raffaello Sanzio e allievi.

De Agostini Picture Library/G. Cigolini

Italia . Deposizione del Beato Angelico, particolare della pala di S. Trinita (Firenze, Museo di San Marco).

De Agostini Picture Library/G. Nimatallah

Italia . Particolare de Il ritorno del Bucintoro di F. Guardi (Copenaghen, Statens Museum).

Copenaghen Statens Museum

Italia . Maternità di A. Martini (1929-30).

De Agostini Picture Library/A. De Gregorio

Italia . A. Scarlatti in un ritratto dell'epoca (Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale).

De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . C. Monteverdi in un'illustrazione de Gli abiti de' veneziani di Giovanni Grewembroch (Venezia, Museo Correr).

De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . Una pagina della partitura autografa della Messa a tre voci di T. Albinoni (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana).

De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . Scenografia per una rappresentazione del Barbiere di Siviglia di G. Rossini (Vienna, Museen der Stadt).

De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . Scenografia di P. Ricci per una rappresentazione dei Pagliacci di R. Leoncavallo (Napoli, Teatro S. Carlo).

De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

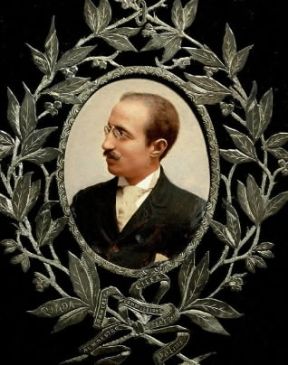

Italia . F. Cilea in una miniatura del 1892 (Palmi, Museo Cilea).

De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . La Bohème di G. Puccini in un allestimento moderno.

De Agostini Picture Library

Italia . Cartolina di L. Metlicovitz per la prima rappresentazione della Madama Butterfly di G. Puccini a Brescia nel 1904 (Lucca, Fondazione Puccini).

De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . Ma l'amor mio non muore (1913) di M. Caserini.

De Agostini Picture Library

Italia . Assunta Spina (1915) di G. Serena con F. Bertini.

De Agostini Picture Library

Italia . I topi grigi (1917) di E. Ghione.

De Agostini Picture Library

Italia . Gli uomini, che mascalzoni! (1932) di M. Camerini.

De Agostini Picture Library

Italia . Quattro passi fra le nuvole (1942) di A. Blasetti.

De Agostini Picture Library

Italia . Ossessione (1942-43) di L. Visconti.

De Agostini Picture Library

Italia . Umberto D. (1952) di De Sica-Zavattini.

De Agostini Picture Library

Italia . Senso (1954) di L. Visconti.

De Agostini Picture Library

Italia . Ludwig (1973) di L. Visconti.

De Agostini Picture Library

Italia . Un momento del Carnevale di Ivrea in Piemonte.

De Agostini Picture Library/M. Leigheb

Italia . Un momento dell'Infiorata di Genzano (Roma).

De Agostini Picture Library/C. Pozzoni

Italia . La ""partita a scacchi"" di Marostica.

De Agostini Picture Library/A. Vergani

Italia . Il ""palio della balestra"" a Gubbio.

De Agostini Picture Library

Italia . La ""regata storica"" sul Canal Grande a Venezia.

De Agostini Picture Library/A. Vergani

Italia . Fuochi d'artificio per la festa di Piedigrotta a Napoli.

De Agostini Picture Library/A. Vergani

Filosofia: dall'illuminismo al trionfo dell'idealismo

Un tono minore nei confronti di quello europeo ha certamente l'illuminismo italiano, che ha i suoi centri a Napoli, con A. Genovesi (1713-1769), F. Galiani (1728-1787), G. Filangieri (1752-1788) e a Milano con P. Verri (1728-1797), A. Verri (1741-1816) e C. Beccaria (1738-1794): in Italia gli illuministi s'interessarono soprattutto di questioni giuridiche, economiche e politiche. La filosofia italiana riacquistò maggior slancio speculativo con il Risorgimento: P. Galluppi (1770-1846), autore di un'originale “filosofia dell'esperienza”, ebbe il merito di vivificare il pensiero italiano a contatto con i grandi sistemi filosofici europei. E se alcuni pensatori come G. D. Romagnosi (1761-1835) e C. Cattaneo (1801-1869) ripresero la tradizione illuministica, temperandola di spirito vichiano, nell'esigenza di fondare una “civile filosofia”, G. Mazzini (1805-1872) dava al problema politico un'impostazione etico-religiosa (la religione del progresso e del popolo) e si faceva interprete del Risorgimento come educazione nazionale. A. Rosmini (1797-1855) e V. Gioberti (1801-1852) cercarono infine di difendere e riaffermare la tradizione cristiano-cattolica alla luce della quale impostavano lo stesso problema del Risorgimento nazionale nei confronti della nuova filosofia europea (illuministica e romantica), giungendo a sintesi filosofiche originali intese a far emergere da questa tradizione virtualità nuove e insospettate. In questo clima si ebbe la diffusione dell'hegelismo, che segnò l'anello di congiunzione fra l'Italia dell'Ottocento e quella del Novecento: centro di questa diffusione fu Napoli con F. De Sanctis (1817-1883), A. Vera (1813-1885) e B. Spaventa (1817-1883). I temi dell'hegelismo napoletano ottocentesco furono infatti ripresi, nell'ambito di un allargamento delle problematiche e con nuova sensibilità speculativa, da B. Croce (1866-1952) e G. Gentile (1875-1944): il pensiero di Croce e di Gentile dominò quasi incontrastato fra le due guerre mondiali, rinnovando potentemente la cultura nazionale, prima in gran parte dominata dal positivismo (di cui si può vedere il rappresentante più originale in R. Ardigò, 1828-1920). Croce definì il suo sistema “filosofia dello spirito”: esso consisteva in una specie di idealismo storicistico ed ebbe grande diffusione soprattutto nel campo dell'estetica per le profonde e geniali intuizioni che portarono a un rinnovamento della critica d'arte. Gentile elaborò, invece, una “filosofia dell'atto puro” intesa alla riaffermazione del “divino immanente” e dominata dall'esigenza di una profonda riforma etico-religiosa della coscienza nazionale (egli è spesso considerato l'ideologo del fascismo, anche se certamente il rapporto tra il filosofo e la dittatura è più complesso). Contrario a ogni immanentismo, il pensiero di P. Martinetti (1872-1943) s'indirizzò con rigore morale a riappropriarsi di una trascendenza, dove “la volontà, liberata dal dominio delle cose mutevoli, s'arresta sul sentimento profondo della sua unità con la volontà che è immutabile”.

Filosofia: dal tramonto dell'idealismo alla filosofia contemporanea

Alla fine della seconda guerra mondiale, dalla crisi dell'idealismo come filosofia incapace di rispondere ai problemi che travagliavano la coscienza europea presero le mosse, accanto a una ripresa del marxismo (che Croce e Gentile avevano cercato di criticare o superare) e a una rivendicazione dell'attualità del pensiero di A. Gramsci (1891-1937), il problematicismo di U. Spirito (1896-1979), la filosofia del dialogo di G. Calogero (1904-1986), entrambi allievi di Gentile, e, soprattutto, lo sforzo del pensiero italiano di assimilare le correnti filosofiche formatesi in Europa e in America, quali il neoempirismo, l'esistenzialismo, la fenomenologia. Il neoempirismo, in particolare, ha dato un importante impulso allo sviluppo della filosofia della scienza, della cui diffusione in Italia è stato artefice L. Geymonat (1908-1991) che, in un'ottica marxista, ha posto l'accento sul ruolo sociale della scienza. Alla sua scuola si è formato G. Giorello (n. 1945), che ha dato un efficace contributo alla divulgazione di questa disciplina. Su un altro versante si colloca la riflessione di E. Severino (n. 1929), che ha individuato nella speculazione greca la radice ontologica dell'odierno strapotere tecnico-scientifico. L'esistenzialismo ha trovato in Italia due originali interpreti in N. Abbagnano (1901-1990), che su questa base teoretica ha innestato la sua attenzione verso il pragmatismo di matrice americana, e in L. Pareyson (1918-1991), la cui indagine si è orientata piuttosto verso una visione ontologica della libertà, affrontando nel contempo tematiche attinenti all'estetica e all'ermeneutica. Queste due discipline – così come quella del linguaggio – sono oggetto di interesse anche da parte di G. Vattimo (n. 1936), già allievo dello stesso Pareyson, il quale, a tal riguardo, si richiama alle tesi di Heidegger e poi di Gadamer; egli, anche attraverso una rilettura delle teorie di Nietzsche, è giunto a formulare un'idea della filosofia come "pensiero debole", chiamato a confrontarsi con il venir meno delle certezze assolute. La filosofia di Nietzsche e di Heidegger ha influenzato anche la riflessione di M. Cacciari (n. 1944), volta alla ricerca – estesa al terreno storico-religioso – delle radici del “pensiero negativo”. Critico sia verso il “pensiero debole” di Vattimo sia verso il “pensiero negativo” indagato da Cacciari, R. Bodei (n. 1938) parte dalla crisi dei sistemi e degli “ismi” per giungere a proporre la centralità dell'amore e del desiderio di felicità. La fenomenologia ha avuto come autorevoli esponenti A. Banfi (1886-1957), uno dei primi a farla conoscere in Italia, e soprattutto il suo allievo E. Paci (1911-1976) che, in quest'ottica, ha riflettuto sulla relazione tra la filosofia e le scienze, aprendosi al confronto col marxismo. E proprio il marxismo ha occupato un ruolo centrale nel dibattito filosofico italiano almeno fino agli anni Ottanta (prima che il crollo dei regimi comunisti ne sancisse la crisi). Al suo interno si sono differenziate le posizioni degli storicisti, come E. Garin (1909-2004), da quelle dei critici dello storicismo, come C. Luporini (1909-1993), nonché degli assertori di un'interpretazione del marxismo in chiave antihegeliana e scientifica (G. Della Volpe, 1895-1968). Fiero oppositore della cultura laica e della filosofia del “pensiero debole”, A. Del Noce (1910-1989) analizza nella sua opera le cause e le manifestazioni del processo di secolarizzazione nel mondo contemporaneo. Nel campo della filosofia del diritto e della politica, infine, è da ricordare N. Bobbio (1909-2004) che, muovendo da un'ispirazione fondamentalmente neoilluminista, ha fornito un significativo apporto teorico a entrambi i settori, distinguendosi inoltre per la sua costante attività a sostegno dei valori democratici.

Lingua e dialetti: generalità

La lingua ufficiale, parlata in tutto il territorio della repubblica, è l'italiano, ma entro i confini nazionali esistono numerose isole linguistiche, tutelate dall'art. 6 della Costituzione. Tra le principali minoranze alloglotte ricordiamo: quelle provenzali di molte valli del Piemonte occidentale e dell'alta Valle di Susa, e quelle franco-provenzali della media e bassa Valle di Susa, della Valle di Lanzo e della Valle d'Aosta (ma nello Statuto speciale della regione è sancito lo status ufficiale del francese – tradizionalmente lingua di cultura – accanto naturalmente all'italiano); quelle ladine delle valli situate intorno al gruppo del Sella; quelle tedesche dell'Alto Adige (tutelate nella provincia di Bolzano dallo Statuto speciale) e di zone circoscritte della Valle d'Aosta, del Veronese e del Vicentino; quelle slovene di alcune zone delle province di Udine, Gorizia e Trieste; quelle albanesi dislocate tra Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia; quelle greche di alcune zone della Calabria e del Salento; quella catalana di Alghero. Minoranze provenzali e franco-provenzali, relitti di antiche colonie valdesi, si ritrovano anche a Faeto e a Celle di San Vito, in Puglia, e a Guardia Piemontese, in Calabria. Dal punto di vista glottologico andrebbero considerate lingue diverse dall'italiano, e non semplici dialetti, anche il friulano e il sardo (quest'ultimo diviso in quattro varietà: logudorese, campidanese, gallurese e sassarese). L'italiano è parlato e studiato anche all'estero, sia in quei Paesi verso i quali c'è stato un forte flusso migratorio e la comunità italiana è piuttosto numerosa, sia in quelli in cui la cultura italiana – dalla letteratura alla musica, dalle arti figurative alla moda – gode di particolare prestigio, sia nelle ex colonie (in Somalia, per esempio, l'italiano è usato come lingua veicolare nell'insegnamento universitario). In questo campo le stime sono meno certe, ma si può quantificare in 300.000 gli italofoni in Svizzera e in più di un milione il numero nei soli Stati Uniti.

Lingua e dialetti: i rapporti tra centro e periferia

La storia linguistica italiana è caratterizzata da un'intensa e duratura dialettica tra centro (lingua nazionale) e periferia (dialetti), cosa che non si riscontra nelle altre principali culture europee: il territorio appare storicamente molto frazionato dal punto di vista linguistico e la diversificazione dei dialetti è tale che, per esempio, tra il siciliano e il milanese sussistono differenze maggiori di quelle riscontrabili tra milanese e francese. Semplificando, si possono distinguere tre grandi aree dialettali – la settentrionale, la centrale e la meridionale –, separate da due linee di confine: la linea La Spezia-Rimini e quella Roma-Ancona. All'area settentrionale appartengono i dialetti gallo-italici, veneti e istriani; alla centrale i dialetti toscani e mediani (parlati in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo); alla meridionale i dialetti meridionali intermedi ed estremi (tra questi ultimi vengono classificati, oltre al siciliano, i dialetti parlati nella Calabria meridionale e nel Salento). Delle parlate locali, quella toscana (e in particolare fiorentina) è la più simile all'italiano comune, dato che quest'ultimo deriva dal fiorentino trecentesco. Ma i due codici non possono essere pacificamente identificati; il fiorentino e l'italiano presentano alcune differenze, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche fonetiche: si pensi in particolar modo a pronunce come amiho, la hasa (è la cosiddetta “gorgia”), o alla riduzione dei dittonghi in forme come bono o novo. Alla fine del sec. XX solo una minoranza degli Italiani (circa il 10%) era esclusivamente dialettofona, così come la percentuale di coloro che parlano sempre e soltanto l'italiano era piuttosto ridotta (circa il 25%). La grande maggioranza della popolazione si trova in una condizione di “diglossia”, alterna cioè dialetto e lingua, scegliendo di volta in volta il codice da usare a seconda delle situazioni (queste cifre sono il risultato di stime e di processi autovalutativi da parte di coloro che rispondono a questo tipo di domande presenti, per esempio, nel censimento). Va anche detto che l'uso del dialetto è esteso in maniera molto diversa nelle varie zone d'Italia; esso si riscontra soprattutto nelle regioni nord-orientali (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), e in quelle centro-meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, Abruzzo, Molise, Sicilia). Altri fondamentali fattori di differenziazione sono l'età, il luogo in cui si vive, il livello culturale: il dialetto resiste di più tra le persone anziane, gli abitanti delle campagne e dei piccoli centri, le persone poco colte. In tutta Italia, comunque, i dialetti hanno subito e subiscono sempre più un processo di avvicinamento alla lingua nazionale: il grado di italianizzazione è già così forte da far ritenere a più di uno studioso che i dialetti siano destinati a scomparire in tempi relativamente brevi. Il sostrato dialettale fa sì che l'italiano sia parlato in modo sensibilmente diverso da zona a zona, tanto da poter parlare di italiani regionali, che si possono classificare in quattro grandi varietà: settentrionale, toscana, romana, e meridionale. Le differenze riguardano soprattutto la pronuncia e il lessico, mentre sono minori nel settore della morfosintassi. A proposito del lessico va anche notata la tendenza, sempre viva nell'Italia unita, per la quale molti regionalismi, una volta conosciuti in tutta la nazione, entrano a far parte a pieno titolo della lingua comune.

Lingua e dialetti: lingua scritta e lingua parlata

Se è vero che circa il 90% degli Italiani ha una competenza attiva dell'italiano, non bisogna però pensare che tutti siano in grado di utilizzare la lingua “standard” (quella descritta da grammatiche e dizionari). Una parte non irrilevante della popolazione ha, infatti, a disposizione come unico codice linguistico alternativo al dialetto il cosiddetto “italiano popolare”, ossia, come l'ha definito M. Cortelazzo, "il tipo di italiano imperfettamente acquisito da chi ha per madrelingua il dialetto". Una caratteristica fondamentale di tale varietà – che sembrerebbe fare riferimento soprattutto alla lingua parlata, ma che in realtà è stata studiata per lo più nella sua realizzazione scritta – è l'interferenza a vari livelli tra italiano e dialetto, il che fa sì che sembri più corretto parlare di tanti “italiani popolari”. In effetti è possibile riscontrare alcuni fenomeni grammaticali comuni, più o meno corretti che, prescindendo dalle differenziazioni geografiche, si rintracciano nelle produzioni linguistiche, tanto orali quanto scritte, di tutti i semicolti (ovvero delle persone appartenenti agli strati culturali bassi). L'insieme di tali usi dà luogo a quello che F. Sabatini ha chiamato, con una formula fatta propria dalla quasi totalità dei linguisti, "italiano dell'uso medio". Va peraltro notato che nessuno dei fenomeni in questione è nuovo nella lingua (alcuni viceversa esistono da sempre): quello che è cambiato è il grado di accettabilità che oggi sembrano aver assunto (diverso comunque da caso a caso). Molti mutamenti in atto nell'italiano contemporaneo sono interpretabili come tracce di semplificazione grammaticale; si tratta di un processo che – al di là degli allarmi a volte lanciati su una presunta decadenza dell'italiano – è analogo nella sostanza a quello subito da tempo da altre lingue. È vero che l'italiano per certi aspetti ha subito profonde trasformazioni a partire dall'inizio del Novecento come un fatto in sé negativo, bensì come il risultato inevitabile della sua trasformazione da lingua pressoché solo scritta, posseduta da una esigua minoranza di persone, a lingua parlata dalla quasi totalità dei cittadini. Un'altra tendenza che desta molte preoccupazioni è l'“invasione” dei forestierismi non adattati, e in particolare degli anglicismi, che rischierebbero secondo alcuni di snaturare la nostra lingua (va detto peraltro che si tratta di un allarme da parecchio tempo vivo tra politici e opinionisti vari, ma molto meno tra i linguisti). In realtà, se è innegabile che la quota di anglicismi presenti in italiano è alta e in continua crescita, è anche vero che si tratta per lo più di parole tecniche, relative a settori ben specifici; molto diversa è la situazione se si guarda al cosiddetto “vocabolario di base” (ossia quelle parole che fanno parte del bagaglio lessicale delle persone di media cultura e il numero delle quali è stimato in modo assai diverso dai vari linguisti), in cui gli anglicismi non adattati sono relativamente pochi.

Letteratura: il Duecento

I primi documenti letterari in volgare italiano risalgono agli inizi del sec. XIII, anche se già da alcuni secoli idiomi volgari venivano usati in Italia per esprimere le esigenze concrete della vita quotidiana. L'uso del volgare come lingua della cultura ebbe inizio con la nascita della nuova civiltà comunale e l'affermazione di una classe borghese di imprenditori e di mercanti che nell'espressione dotta e ricercata trovò la consacrazione dell'importanza assunta nella vita cittadina in contrasto con il mondo dell'aristocrazia e del clero. Non si deve però pensare a una frattura tra la nuova cultura volgare e la cultura latina medievale: mentre infatti continuava la produzione dotta in latino, non pochi furono coloro che adoperavano il latino per scritture più immediate e artistiche: è il caso di Salimbene da Parma (1221-1288), autore di una colorita cronaca sulla vita della sua città. Notevole fu inoltre l'influsso esercitato sulla letteratura italiana delle origini dalla letteratura francese (con i romanzi del ciclo brettone, carolingio e classico) e provenzale (con la lirica dei trovatori): mentre nel Veneto fiorivano i poemi cavallereschi detti franco-veneti, in un francese imbastardito da volgarismi dialettali, presso le corti dell'Italia settentrionale poetavano in provenzale i trovatori di origine italiana: i genovesi L. Cigala e B. Calvo, il veneziano B. Zorzi e il più celebre di tutti, Sordello da Goito. Accanto alla produzione in latino, in francese e in provenzale, divennero sempre più numerose, nel sec. XIII, le manifestazioni letterarie in volgare, che si possono distinguere in due filoni essenziali: da una parte, la poesia aulica e raffinata, che si proponeva uno scopo risolutamente artistico ed eleggeva pertanto una lingua “illustre”; dall'altra, una serie di eterogenee esperienze letterarie che privilegiavano, rispetto ai fini artistici, quelli morali e religiosi e si rivolgevano a un pubblico più vasto di quello cortigiano, usando una lingua mediocre e popolareggiante. Non a caso il documento più antico delle nostre lettere, il mirabile Cantico di frate Sole (1224) di San Francesco (ca. 1182-1226), privilegia la lingua dei rapporti quotidiani anziché quella dei dotti: esso è espressione di quel messaggio popolare di umiltà e povertà in cui consiste l'essenza storica del francescanesimo. In Umbria, la poesia religiosa ispirata a San Francesco ebbe la sua fioritura collettiva nelle laude, i canti religiosi delle compagnie di flagellanti o disciplinati, che, assumendo forma drammatica, preludevano alla sacra rappresentazione. Delle laude si servì con geniale capacità di rielaborazione personale il più grande poeta religioso del Duecento, Iacopone da Todi (ca. 1236-1306). Tutt'altro che rozzo e incolto, Iacopone si abbandona a un'ossessiva vituperazione dei beni mondani e a una esaltazione inebriata, quasi sensuale, dell'amore divino con una tale robustezza di accenti che ha fatto erroneamente pensare alla schiettezza istintiva di un poeta popolare, mentre in realtà siamo dinanzi a un complesso fenomeno d'incontro tra natura e cultura, mediante il quale il sentimento religioso del popolo si eleva a un'autentica espressione poetica. Mentre in Umbria si affermava la poesia religiosa, nei Comuni del Nord fiorì una letteratura didattica e moraleggiante, volta a gettare le basi di una nuova cultura, che soddisfacesse le attese della borghesia. In area francescana si resta con Giacomino da Verona (seconda metà sec. XIII), autore di rozzi poemetti sui regni d'oltretomba, mentre, nella stessa materia, Bonvesin da la Riva (ca. 1250-ca. 1315) introduce un più consapevole senso dell'arte. Pur legata alle esigenze morali e religiose delle masse popolari, anche se sconfinano nell'eresia patarina, la letteratura dell'Italia settentrionale conserva un carattere gotico, ancora impregnato di echi feudali, mentre più laica e più raffinata è la poesia allegorico-didattica fiorita in Toscana, che ha i suoi testi esemplari nel Tesoretto di B. Latini (1220-1294) e nei poemetti anonimi Il Fiore e L'Intelligenza. In Toscana, inoltre, nasceva la prosa italiana e si stabiliva un saldo legame tra retorica e politica, come appare dalla Retorica di B. Latini, scritta per fornire all'uomo politico un manuale per parlare e scrivere bene. Dallo stesso gusto, tipicamente fiorentino, di un discorso artisticamente elaborato, derivò il Novellino, libro “di bel parlar gentile”, che si propose un intento di elevazione sociale e culturale nei confronti dei ceti subalterni. Al gusto aristocratico delle classi superiori, invece, venivano largamente incontro le traduzioni delle leggende bretoni, come il Tristano ricardiano e la Tavola ritonda; all'impetuoso espandersi dei Comuni toscani corrispondevano le cronache (dalla Sconfitta di Monte Aperto di anonimo senese all'Istoria fiorentina di Ricordano Malispini), nelle quali la storia era ancora concepita come opera diretta della Provvidenza. Non in volgare italiano, ma in francese fu scritto il testo più significativo della prosa duecentesca, il Milione di M. Polo che al gusto romanzesco associa una capacità tipicamente mercantile di osservazione di usi e costumi, costituendo il primo esempio di prosa scientifica moderna. Accanto all'esperienza culturale in versi e in prosa sin qui esaminata, si svolgeva una ricerca letteraria profondamente diversa, volta a fini esclusivamente artistici e riservata a cerchie selezionate e aristocratiche di lettori. La prima iniziativa unitaria e organica in tal senso fu quella della scuola siciliana, che raccolse intorno al saldo organismo del regno di Federico II, intellettuali, funzionari come Pier della Vigna (ca. 1190-ca. 1249), notai come Iacopo da Lentini (notizie 1233-1240), giudici come Guido delle Colonne (ca. 1210-1280) e gli stessi principi svevi, poeti dilettanti: il modello della poesia provenzale veniva da essi sottoposto a un processo di elegante stilizzazione e di alto manierismo, che isolava il tema dell'amore, concepito come rapporto d'ideale vassallaggio e come gioco raffinato e aristocratico. Al carattere dotto della scuola non si sottrassero neppure quei poeti, come Odo delle Colonne, Rinaldo d'Aquino, Giacomino Pugliese, Cielo d'Alcamo, tutti della prima metà del sec. XIII, che erano più vicini a spiriti e modi popolari. Dopo la sconfitta di Benevento (1266) la scuola siciliana si disperse; ma i suoi testi si erano già diffusi in Toscana, dove i rimatori ne assimilarono motivi e schemi, arricchendoli di una più complessa tematica psicologica, in direzione etico-politica (Guittone d'Arezzo, ca. 1235-1294) o mistico-simbolica (C. Davanzati, m. 1303).

Letteratura: il dolce stil novo e Dante

Dal ceppo di questa esperienza lirica toscana si stacca il dolce stil novo, con cui la poesia italiana d'ispirazione cortese toccò il suo culmine. Alla corte reale della scuola siciliana subentrò una corte ideale, un cenacolo di poeti colti e raffinati, che, mediante il concetto di “cor gentile”, sostituirono alla superiorità feudale derivante dalla nascita la nuova distinzione dell'“altezza d'ingegno”. Nutrita di pensiero filosofico, la nuova scuola si distaccava dalla tradizione sia per il processo d'interiorizzazione cui sottoponeva il tema amoroso sia per la sobrietà e la musicalità dell'espressione. La poesia stilnovistica trascorre dal fervore intellettuale di G. Guinizzelli (tra il 1230 e il 1240-ca. 1276), che, nella celebre canzone Al cor gentil rempaira sempre Amore, proponeva i motivi dell'identità tra amore e gentilezza e della donna-angelo, alla concezione cupa e pessimistica di G. Cavalcanti (ca. 1259-1300) che, con la fenomenologia degli “spiriti”, offrì la visione di un mondo irreale e astratto, percorso dai fantasmi del proprio dolore, fino alla concretezza psicologica di Cino da Pistoia (ca. 1270-ca. 1336 o 1337), con il quale, abbandonate le rarefatte e sognanti atmosfere guinizzelliane e cavalcantiane, si sgombrò la strada verso la lirica petrarchesca. Ma il maggior poeta del gruppo fu Dante, che, con la Vita nuova, offrì il più alto esempio di approfondita introspezione psicologica e di stile visionario: l'esperienza stilnovistica fu tuttavia per l'Alighieri solo una tappa di un ben più arduo cammino poetico. Antitetica allo stil novo fu la poesia burlesca (o giocosa o comico-realistica), che assunse i temi dimessi, grossolani o sensuali della vita, adottando un linguaggio corposo e “comico”, che però non riproduceva affatto la parlata quotidiana, ma era frutto di un'abile rielaborazione letteraria: il più cospicuo esponente di questa “maniera” fu il senese C. Angiolieri (ca. 1260-tra il 1311 e il 1313), i cui atteggiamenti di “poeta maledetto” sono in realtà il risultato di uno scaltrito gioco culturale, mentre, nella produzione di Folgore da San Gimignano (m. ca. 1330), il quadro di una vita signorile e godereccia viene trasferito in una sfera di raffinata mondanità. Non solo il Duecento, ma tutto il Medioevo cristiano si concluse nella gigantesca opera letteraria di Dante Alighieri (1265-1321). Non si deve infatti dimenticare che la Divina Commedia, apparentemente isolata nella sua monumentale grandezza, affonda le sue radici nella cultura medievale, sintetizzata, nel poema, in una concezione monolitica e, insieme, policentrica, che abbraccia cielo e terra, fede e ragione, vita e morte. Anche il distacco fra le opere minori e il capolavoro appare meno vistoso se si coglie la linea di sviluppo che lega un'opera all'altra in un processo ascensionale verso una piena maturità artistica e umana. Se, nella Vita Nuova e in gran parte delle Rime, Dante si era fatto interprete dell'ideale di vita raffinata della nuova classe dirigente del Comune fiorentino, dopo l'esilio egli si trasformò da intellettuale comunale in intellettuale cortigiano e, in tale nuova situazione, tentò la strada delle grandi opere di cultura, che potessero conferirgli prestigio, come il Convivio e il De vulgari eloquentia. Nel clima ideologico della Commedia si entra già con la Monarchia, in cui Dante risolve lo spinoso problema dei rapporti tra Impero e Chiesa, sostenendo che le due autorità promanano direttamente da Dio e sono quindi indipendenti l'una dall'altra, rispettivamente nella sfera temporale e in quella spirituale. Ma la crisi profonda delle due massime istituzioni medievali, congiunta al vanificarsi di ogni speranza di ritorno a Firenze, indusse il poeta ad abbandonare le grandi opere di cultura per dedicarsi definitivamente a una suprema opera di poesia in cui la ricchezza delle sue esperienze culturali e umane fosse proiettata su un piano universale. L'umano e l'eterno, il concreto e l'astratto, il realistico e il simbolico s'intrecciano strettamente nella Commedia, la cui radice è da ricercare in una visione profetica e utopica, e cioè nel recupero di un ideale passato, che realizzi in breve volgere di tempo un perfetto equilibrio tra Impero e Chiesa, mondanità e sacralità: poema di totale partecipazione, la Commedia esprime l'aspirazione del Medioevo a un'armonica fusione tra mondo superumano e realtà terrena, dalla quale possa scaturire il totale rinnovamento dell'umanità.

Letteratura: il Trecento

Nonostante la contiguità cronologica, il mondo di F. Petrarca (1304-1374) è molto diverso da quello di Dante: all'incrollabile fede in un ordine perfetto che sorregge la Commedia dantesca si contrappone, in Petrarca, la rinuncia ad affrontare la realtà esterna e la tendenza a chiudersi nella contemplazione del proprio mondo interiore. Libero da ogni legame politico e da ogni attività utilitaristica, Petrarca fece della cultura la sua professione, specializzandosi nello studio della letteratura, che viene isolata dal contesto ideologico della cultura medievale, dove s'identificava con la morale e la religione, per assumere un ruolo autonomo e una specifica funzione. Il ritorno all'antichità classica ebbe, in tale prospettiva, un valore decisivo: l'interesse per le humanae litterae consentì di recuperare l'alto insegnamento spirituale dell'umanità pagana, saldandolo con la cultura cristiana, a sua volta ricondotta alla purezza delle origini e fondata sul motivo squisitamente agostiniano dell'introspezione e dell'esame di coscienza. Non il racconto di una vicenda d'amore, ma una lucida analisi interiore vuole essere appunto il Canzoniere. Fin dal sonetto proemiale emerge il dissidio interiore (già analizzato nel Secretum) che travaglia l'animo di Petrarca: da una parte, un'ansia di assoluto, di stabilità, di pace; dall'altra, il senso della caducità di tutte le cose, travolte dall'incalzare del tempo verso la disgregazione e la morte. È un dissidio tra l'ideale e il reale che non può comporsi, perché dall'orizzonte di Petrarca sono scomparse le consolanti certezze che consentivano a Dante di concludere il viaggio della sua anima in Dio: ma il tentativo petrarchesco di conferire alle cose terrene la stabilità delle cose celesti è tutt'altro che vano, preludendo alla conciliazione tra l'umano e il divino, che costituirà il motivo dominante dell'età rinascimentale. Se il dissidio petrarchesco non può essere risolto, può almeno essere manifestato in un'espressione nitida e armoniosa: il perfetto dominio della forma sarà così per Petrarca il solo mezzo per dominare la sua inquietudine interiore. Petrarca ha in tal modo donato all'umanità non solo le espressioni più suggestive e più intense dell'amore e del dolore, ma la lingua stessa della lirica moderna. Rispetto a Petrarca, G. Boccaccio (1313-1375) appare più tenacemente ancorato alla realtà del Comune e alieno da ogni concezione sopranazionale dell'opera letteraria; in realtà, però, il suo capolavoro, il Decameron, si colloca in una prospettiva cosmopolitica, ricavando da una materia quotidiana e cittadina gli elementi di un'universale condizione umana. Nelle opere del periodo napoletano (la Caccia di Diana, il Filostrato il Filocolo, il Teseida trova espressione una ricca esperienza autobiografica, rielaborata secondo i moduli della cultura classica, senza trascurare tuttavia le narrazioni di tipo popolaresco. Il ritorno a Firenze significò per Boccaccio un rapporto più stretto con l'ambiente comunale e con la poesia allegorico-didattica che discendeva dalla Commedia dantesca: nacquero così il Ninfale d'Ameto e l'Amorosa Visione ben più interessanti sono l'Elegia di Madonna Fiammetta, dove l'appassionata materia autobiografica dei romanzi giovanili è esaminata con atteggiamento lucido e distaccato, e il fresco e arioso Ninfale fiesolano, pervaso di grazia popolaresca e di umana cordialità. Nel Decameron è raggiunto il difficile equilibrio tra la tendenza autobiografica allo sfogo e alla testimonianza personale e la volontà di contemplare con distacco la propria esperienza, facendola passare attraverso il filtro dell'arte. Il capolavoro di Boccaccio, ricco di robusti succhi popolari, persegue nel contempo il proposito di imitare le forme dell'arte colta e aristocratica, realizzando così la sintesi tra l'eredità del mondo feudale e le esigenze della borghesia comunale, desiderosa di assimilare e trasformare la cultura della vecchia classe egemone. Assai netto è il distacco dalla vertiginosa trascendenza della Commedia dantesca, come anche dallo scavo introspettivo del Canzoniere petrarchesco: opera di carattere mondano, il Decameron mostra una assoluta indifferenza per l'elemento religioso e un'assoluta fiducia nell'elemento laico dell'intelligenza e della cultura, anticipando alcune delle conquiste fondamentali della civiltà moderna, dalla contemplazione del desiderio sessuale come sana manifestazione di una forza di natura alla concezione della realtà come una costruzione esclusiva dell'uomo. Carattere dilettantesco, lontano dall'impegno realistico del Decameron, hanno le Trecentonovelle di F. Sacchetti (1330-ca. 1400), tipico esponente dell'oligarchia mercantile fiorentina. Il mondo svagatamente idillico di Sacchetti vuole dimenticare l'asprezza delle passioni politiche che invece pervade la Cronica delle cose occorrenti nei tempi suoi di D. Compagni (ca. 1255-1324): appassionata autodifesa politica, l'opera di Compagni mostra una robusta tempra morale, di stampo dantesco, mentre più scialba e più fredda è la cronaca di G. Villani (1276-1348), che però registra con interesse tipicamente mercantile gli aspetti della vita economica. Un filone interessante della produzione trecentesca è costituito dalla letteratura devota, e anzitutto dalle prose anonime dei Fioretti di San Francesco, che riflettono, nella grazia fresca e schietta delle narrazioni popolari, il tema francescano dell'umiltà, immergendolo in un'atmosfera di sogno e di fiaba. Ben diversa tonalità ha lo Specchio di vera penitenza di I. Passavanti (1302-1357), pervaso da un'atmosfera fosca e tetra e dominato, nei suoi “esempi”, dal motivo ossessivo della paura del peccato: siamo dinanzi a un esempio di realismo gotico, non sfiorato dalla ventata dell'umanesimo, mentre non altrettanto si può dire della produzione di Santa Caterina da Siena (1347-1380), nella quale il peccato diviene la conseguenza della libera volontà dell'uomo, padrone del proprio destino.

Letteratura: l'umanesimo

Sul finire del Trecento si diffuse tra gli intellettuali italiani il mito della rinascita della cultura classica, cui si accompagnò la nozione di un'età di mezzo, rozza e barbara, in cui fu deformato il vero volto della classicità. La concezione umanistica del mondo era imperniata su una visione ottimistica dell'uomo, non più creatura fragile e ossessionata dalla paura del peccato, ma libero, dotato di intelligenza ed energia per realizzare il proprio destino, capace di tenere a freno gli istinti e di raggiungere un equilibrio armonico tra il corpo e lo spirito. Tale concezione venne ritrovata dagli umanisti negli scrittori classici, lo studio dei quali fornì gli indispensabili strumenti per conoscere meglio il presente. Nacque così il principio di imitazione, inteso non nel senso di una pedissequa ripetizione, ma come scoperta, attraverso i classici, del proprio mondo interiore. L'imitazione presupponeva un'integrale conoscenza del patrimonio della classicità, in senso non solo quantitativo, ma anche qualitativo: si trattava cioè di un modo nuovo di leggere i testi degli antichi, nei quali non si vedeva più la rivelazione di una verità indiscussa, che andava solo interpretata e commentata, ma la fonte di una ricerca spregiudicata da compiere sottoponendo l'eredità del passato a una verifica sperimentale: esemplare, sotto questo profilo, è l'opera De falso credita ed ementita Constantini donatione di L. Valla (1407-1457), dove è dimostrata l'inautenticità del documento su cui la Chiesa fondava la sua pretesa al dominio temporale. È dunque lo spirito critico l'elemento caratterizzante che distinse l'età umanistica dal Medioevo e che fondò la scienza moderna. La scoperta della vera fisionomia della classicità implicava un atteggiamento polemico nei confronti della visione enciclopedica del sapere, tipica del Medioevo, che negava autonomia alle varie discipline, tutte subordinandole alla teologia; ed essendo lo studio dell'uomo il vero fine della cultura, vennero privilegiate le discipline letterarie. La lezione dei classici doveva però tradursi, secondo gli umanisti, in una concreta azione politica, perché solo nella dimensione della vita civile l'uomo realizza pienamente se stesso. Ne discese l'esaltazione della famiglia, della ricchezza, delle attività produttive ed economiche, che rivela le radici borghesi del movimento umanistico, nel quale giunse alla sua maturazione la civiltà comunale italiana: non a caso i più notevoli esponenti del primo umanesimo, da C. Salutati (1331-1406) a L. Bruni (ca. 1370-1444), da P. Bracciolini (1380-1459) a G. Manetti (1396-1459) , appartennero all'alta borghesia fiorentina. Ma la civiltà comunale era in via di esaurimento e la nuova realtà era quella della corte, presso la quale l'intellettuale perdeva la sua autonomia e diventava letterato di mestiere, al servizio di un signore. È questo il noto fenomeno del mecenatismo, i cui lati negativi risaltarono più tardi, ma che, all'inizio, agì come stimolo per integrare strettamente la cultura con la società. Ne sono una conferma il moltiplicarsi delle Accademie: l'Accademia Romana di tendenza archeologico-erudita, fondata da G. Pomponio Leto; l'Accademia Alfonsina (vedi Pontaniana), napoletana, fondata da G. Pontano, a indirizzo filologico-letterario; e la celebre Accademia Platonica Fiorentina, che ebbe i suoi maggiori esponenti nei filosofi Marsilio Ficino e Pico della Mirandola; il fiorire di scuole di tipo nuovo, che miravano alla formazione integrale, fisica e spirituale, dell'uomo (celebri soprattutto le scuole di Guarino Veronese a Ferrara e di Vittorino da Feltre a Mantova), la fondazione di biblioteche (dalla Biblioteca Vaticana di Roma alla Biblioteca Marciana di Venezia). Il mondo aristocratico delle corti stimolò il culto dell'eleganza e del decoro, l'aspirazione a un'euritmia interiore, che si tradusse nel vagheggiamento di un ideale di serenità e di armonia, sul quale fu sensibile l'influsso della filosofia platonica. Durante il trionfo dell'umanesimo latino, il volgare fu usato solo in opere che si proponevano fini pratici e fu legato ai valori della tradizione. Gli scrittori devoti si ricollegavano agli spiriti e alle forme della letteratura precedente e, rivolgendosi alle masse incolte, escludevano ogni proposito d'arte: F. Belcari (1410-1484) tentò ingenuamente di far rivivere la lauda medievale; Bernardino da Siena (1380-1444) compose in uno stile saporosamente popolaresco le sue prediche, prive di accenti cupi e pessimistici, mentre, al contrario, fosca e apocalittica fu la visione religiosa di G. Savonarola(1452-1498). Un gusto per il cupo e l'orrido caratterizzò anche il Novellino di Masuccio Salernitano (1415-1475), che ricalca i motivi del Decameron. Anche la poesia burlesca ebbe una sua prosecuzione nelle stravaganti rime di Domenico di Giovanni detto il Burchiello (ca. 1404-1449), che si fece portavoce delle esigenze espressive dei ceti subalterni. Verso la metà del Quattrocento, esaurita la fase del bilinguismo, si verificò la rinascita del volgare come lingua colta. La letteratura volgare riapparve ufficialmente nell'ambito della più illustre tradizione con il "certame coronario" (1441), una gara di poesia in volgare promossa da L. B. Alberti (1406-1472), lo scrittore che conciliò in una sintesi armonica la cultura umanistica con la tradizione volgare: nella sua opera più nota, il trattato Della Famiglia, si rispecchia l'ideale di equilibrio e di saggezza che è frutto di una dura lotta della virtù contro la fortuna. Personalità poliedrica e aperta a molteplici esperienze come Alberti fu Leonardo da Vinci, che però si definì un antiumanista (“uomo sanza lettere”): in realtà, nell'appassionato fervore, non privo di religioso sgomento, con cui egli indagò il mondo della natura, sottoponendolo alla verifica sperimentale, si ripeteva lo stesso atteggiamento degli umanisti nei riguardi della realtà storica e umana; e squisitamente umanistica è l'affermazione leonardesca della superiorità della pittura sulla geometria e l'aritmetica. Poliedrica fu anche la personalità di Lorenzo de' Medici (1449-1492), detto il Magnifico, nella cui intensa attività politica la poesia non poteva che costituire un episodio. Nella sua eclettica produzione il Magnifico accolse gli stimoli più diversi, dal platonismo ficiniano alle suggestioni stilnovistiche e petrarchesche, dal corposo realismo all'edonismo idillico e voluttuoso, dalla sensualità alla spiritualità; ma nelle sue cose più felici, la Nencia da Barberino e il Trionfo di Bacco e Arianna, Lorenzo seppe assumere i sentimenti di un contadino innamorato o di tutta una folla festante, esprimendo attraverso un eccezionale equilibrio fantastico lo spirito di tutta un'epoca. Una prodigiosa cultura classica distinse, nella cerchia medicea, A. Ambrogini detto il Poliziano (1454-1494), che nella sua opera volgare espresse un ideale di perfetta armonia umanistica nel segno di una compiuta resa di stile. Nelle ballate il Poliziano si piegò con simpatia verso la lirica popolaresca, conciliandone la freschezza e spontaneità con una finissima rielaborazione letteraria; nella Favola d'Orfeo, intrecciò il mito classico con la struttura scenica delle sacre rappresentazioni, nelle Stanze per la giostra, infine, tradusse in musica perfetta il sogno umanistico della bellezza, sullo sfondo di una ridente natura primaverile. L'arte del Poliziano non si può facilmente definire: i suoi eleganti arabeschi danno corpo al sentimento idillico della vita e al vagheggiamento della giovinezza e dell'amore, unito alla struggente malinconia per la loro inevitabile fugacità; sulla sostanza psicologica e umana prevale però, in questi splendidi arazzi, l'esercitazione figurativa fino ai limiti del decorativo. All'ombra della corte medicea visse anche L. Pulci (1432-1484), che però, a differenza del Poliziano, non ebbe una compiuta educazione umanistica e si ricollegò alla tradizione burlesca, dando al suo poema, il Morgante, un'impronta vivacemente popolaresca. La materia del poema, la cavalleria, lasciava moralmente indifferente uno smaliziato borghese fiorentino come il Pulci, che, dentro la sinuosità delle vicende avventurose, proiettò il suo estro comico e bizzarro e il suo spirito anticonformista e provocatorio. Ma è nell'inesauribile vivacità linguistica del poema che si scopre la sua segreta sostanza umanistica, e cioè quel gusto dell'estrosa avventura filologica che coincide con il fervore dell'età delle esplorazioni e delle scoperte geografiche. La cavalleria, indifferente per il borghese Pulci, rappresentò per il conte M. M. Boiardo (1441-1494) un mondo di valori autentici, intensamente sentiti e vissuti. Il cavaliere fu umanisticamente inteso da Boiardo come l'individuo attivo e libero che trionfava sulla fortuna grazie alla sua forza fisica e al suo coraggio morale: di conseguenza, nell'Orlando innamorato, evocando un mondo incantato e una umanità energica e primitiva, Boiardo idealizzò e trasfigurò nel sogno il mondo stesso della corte di Ferrara. Accanto alle armi, l'amore è l'altro motivo dominante dell'Innamorato; ma siamo anche qui lontani dalla visione medievale: la concezione cortese della donna “angelicata” sparisce nella maliziosa figura di Angelica, nella cui psicologia sensuale e capricciosa si esprime un'intuizione modernissima della femminilità; e del resto un'onda di calda sensualità percorre anche il Canzoniere di Boiardo, riscattandolo dall'imitazione petrarchesca e facendone la più alta espressione della lirica del Quattrocento. Per il carattere della sua cultura, il napoletano I. Sannazaro (1457-1530) si distacca dai limiti del suo secolo, anticipando la figura del letterato puro che sarà propria del Cinquecento. Nelle molli cadenze del suo romanzo pastorale, l'Arcadia, si esprime una vena sottile di assorta malinconia e si idealizza il mondo bucolico; ma sul sentimento idillico prevale il culto delle belle forme poetiche del passato, assaporate con nostalgia e trasposte in un leggiadro mosaico di citazioni e di reminiscenze.

Letteratura: il Rinascimento

Nei primi decenni del sec. XVI il movimento umanistico giunse alla sua estrema maturazione, che prende per consuetudine il nome di Rinascimento. Centro della concezione rinascimentale fu l'uomo, che compendiava in sé il tutto, come un microcosmo che rispecchia l'intero universo. Di fronte all'uomo era la natura, intesa animisticamente come un complesso di forze oscure che l'uomo poteva dominare solo attraverso lo studio delle sue leggi, ancora sconosciute, ma non inconoscibili. Nell'ambito di questo mito centrale dell'uomo signore dell'universo, si possono individuare due fondamentali tendenze: quella idealistica, che fa capo a Castiglione e a Bembo, e quella realistica, che si scinde nel realismo politico di Machiavelli e Guicciardini e nel realismo della cosiddetta “letteratura d'opposizione” al classicismo; a mezza strada fra idealismo e realismo si colloca Ariosto. Lo sfondo sociale della letteratura “idealizzante” fu la corte; nella piccola ma splendida corte di Urbino si ritrovano i maggiori esponenti di questa tendenza: il mantovano B. Castiglione (1478-1529) e il veneziano P. Bembo (1470-1547). Con il Cortegiano, Castiglione si colloca tra i più autentici interpreti della civiltà rinascimentale, che vagheggiava nel “perfetto cortegiano” l'uomo equilibrato, ricco di cultura raffinata, dedito al mestiere delle armi e, nel contempo, abile consigliere del principe. Sul piano del Cortegiano è da collocare il Galateo di G. Della Casa (1503-1556), che non è solo un trattato di buone maniere, ma l'elogio dell'ideale rinascimentale del decoro e della misura. Vero dittatore della cultura cinquecentesca fu P. Bembo: i suoi Asolani diedero impulso alla trattatistica amorosa di tipo platonico e le Rime diedero il via all'importante filone del petrarchismo; ma la sua fama è affidata soprattutto alle Prose della volgar lingua, manifesto della nuova cultura volgare, alla quale Bembo proponeva come modelli Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa. Nel clima bembiano la poesia di Petrarca, a differenza della poesia cortigiana del sec. XV, non venne ridotta ad arido repertorio di motivi poetici da imitare retoricamente, ma fu intesa nel suo intreccio inscindibile di armonia formale e di armonia spirituale. Tra i poeti di area veneziana furono petrarchisti, oltre Bembo, G. Stampa (1523-1554), V. Franco (1546-1591), C. Magno (1536-1602). Tra i poeti fiorentini, dominò la figura di G. Della Casa, il maggiore dei lirici petrarchisti per compiutezza di stile e ricchezza di sentimento; a parte si colloca M. Buonarroti per il linguaggio aspro e oscuro e per la sofferta e drammatica religiosità delle sue rime. Nel Meridione, infine, si distinse per intensità di sentimento il cosentino Galeazzo di Tarsia (ca. 1520-1553). Da uno stato d'animo di disarmonia psicologica e morale sorse la protesta contro il petrarchismo di F. Berni (1498-1535), la cui poesia burlesca, viziata di letterarietà, rimane tuttavia confinata nei limiti di un'elegante e abile canzonatura. L'imitazione di Boccaccio, fissato da Bembo come modello linguistico per la prosa, dominò nella novellistica: il maggiore novelliere fu A. Firenzuola (1493-1543), che alla semplicità della materia favolistica della sua Prima veste dei discorsi degli animali congiunge un'estrema raffinatezza dello stile. Ma l'influsso del Decameron è ancor più visibile nelle commedie cinquecentesche, la più festevole e brillante delle quali è la Calandria di B. Dovizi da Bibbiena (1470-1520). La tendenza all'armonia avvicina L. Ariosto (1474- 1533) alla letteratura idealizzante, mentre il suo interesse concreto per la realtà lo colloca accanto a scrittori liberi e spregiudicati come Machiavelli e Guicciardini. Fin dalle opere minori, Ariosto mostra un profondo senso della realtà. L'amore è da lui inteso come possesso fisico e come irrazionalità nei Carmina e nelle Rime, anche se certi momenti più appassionati fanno intravedere gli amori intensi e travolgenti del Furioso. Nelle Commedie c'è già quel gusto dell'intrigo che prelude alla sapienza compositiva del capolavoro, mentre, nelle Satire, Ariosto esprime la consapevolezza della sua misconosciuta condizione di poeta, contemplando con una punta di amara ironia le disavventure di ogni giorno. Brusco appare il passaggio da questa mediocrità quotidiana alle vertiginose altezze fantastiche dell'Orlando furioso, ma un'attenta lettura dimostra come il poema ariostesco non si riduca a un libro di evasione dalla realtà nell'universo della poesia: a parte i continui riferimenti storici, nella ricchezza psicologica dei personaggi creati dalla sua fantasia, Ariosto si è dimostrato uno scrittore essenzialmente realista. Accanto all'impegno realistico c'è tuttavia nel poema un dilettoso abbandono al sogno fantastico: basti pensare agli episodi del palazzo di Atlante o di Astolfo nella Luna. Tutti questi aspetti reali o fantastici sono però contemplati con occhio distaccato e superiore, che consente ad Ariosto di cogliere quella visione dialettica della realtà che è nota con la definizione crociana di “armonia”; e l'ironia è il mezzo di cui si serve il poeta per equilibrare realtà e fantasia. Tale ironia non è però rivolta alla dissoluzione del mondo cavalleresco, secondo la nota interpretazione hegeliana, ma sorge dalla consapevolezza dei limiti stessi della natura umana: Ariosto, il cui orizzonte ideologico è quello di una totale immanenza, è l'unico grande esponente del Rinascimento che abbia esaltato i sentimenti naturali, non nascondendosi gli inesorabili limiti e gli irrimediabili errori connessi con la condizione stessa dell'uomo e contemplandoli con saggezza disincantata e serena. Se Ariosto è un poeta puro, N. Machiavelli (1469-1527) è un puro politico: ma in entrambi è uguale il punto di partenza, e cioè il superamento della concezione trascendente del mondo. Anche per Machiavelli, tuttavia, come per Ariosto, la visione totalmente immanente della realtà lascia oscuri molti lati di essa, sui quali si dispiega l'opera capricciosa della fortuna. L'azione politica si configura pertanto come una lotta della virtù del principe contro l'arbitrio della fortuna: in tal modo, la politica diventa monopolio di grandi personalità, di uomini di genio; ma ciò corrisponde perfettamente alla situazione storica di transizione tra l'estrema sopravvivenza della tradizione comunale e repubblicana e l'avvento dell'assolutismo sulla scena europea. Il cuore e il pensiero di Machiavelli furono per la repubblica popolare; ma i tempi corrotti e la fragilità degli Stati italiani sotto l'incalzare della minaccia straniera gli fecero vagheggiare la figura di un “principe nuovo” che realizzasse il suo grande sogno della liberazione dell'Italia dai “barbari”. Il Principe si inserisce pertanto nella più ampia trattazione dei Discorsi, come una riflessione suggerita da una situazione contingente e da un improvviso entusiasmo passionale, sempre però controllato da una ferrea logica che ordina la trattazione secondo un metodo rigorosamente scientifico: dall'osservazione della realtà si risale alla teoria e se ne cerca infine una verifica nella prassi. La scienza politica, a sua volta, si fonda su una scienza dell'uomo, la cui natura, nella meccanica delle passioni e dei sentimenti, è immutabile. Questa impostazione ha come conseguenza l'autonomia della politica dalla morale: per la prima volta, la storia è considerata seguendo la “verità effettuale delle cose” e non “l'immaginazione di essa”. La spregiudicata osservazione della realtà si ripete con la Mandragola: qui, però, mancando l'impegno politico che solo può mutare il reale, non resta che la malvagità e la corruzione degli uomini, contemplata con doloroso e amaro distacco. Alla convinzione di Machiavelli che dalla lezione degli antichi si potessero ricavare le regole fondamentali della politica, F. Guicciardini (1483-1540) contrappose il suo disilluso realismo, chiudendosi nel proprio “particulare”. L'attività del politico si riduce così, per Guicciardini, a mera empiria, rinunciando a quella scientificità che costituisce la parte più valida e geniale del pensiero machiavelliano. Se, come teorico, Guicciardini è inferiore a Machiavelli, gli è però superiore come storico, per l'esclusiva attenzione ai fatti e lo scrupolo documentario che fanno della Storia d'Italia l'opera con cui nasce la moderna storiografia. Accanto alle contrapposte tendenze dell'idealismo platonizzante di Bembo e Castiglione e del realismo politico di Machiavelli e Guicciardini, la cultura rinascimentale si mosse su un terzo piano, in cui si registrò una polemica, spinta fino alla rottura, nei confronti del classicismo egemone. Tale polemica, nella produzione di P. Aretino (1492-1556), si ridusse a un gusto di sperimentazione linguistica che si esplicò soprattutto nel compiacimento dell'osceno, anche se non va dimenticata l'opera di eversione dei rapporti cortigiani condotta dal “flagello dei principi”. Di una vera e propria “letteratura d'opposizione” al classicismo è lecito parlare solo a proposito di B. Cellini (1500-1571), per il suo stile vigoroso e incisivo, di un'efficacia robustamente popolaresca, e soprattutto del Folengo e del Ruzzante, nei quali la rottura della consueta forma linguistica coincise con un sostanziale rifiuto dei valori ideologici e culturali del Rinascimento. Nel Baldus, T. Folengo (1491-1544) fece del latino maccheronico una lingua originalissima volta a parodiare la tradizione letteraria classicistica; ma, accanto all'elemento parodistico, è presente nel poema una vivace ispirazione realistica, che si manifesta nella scoperta del mondo subalterno della campagna, visto non più come oggetto d'ironia, ma come realtà sociale in cui si nasconde una forte carica di ribellione contro lo sfruttamento operato dal mondo cittadino. Ma l'esperienza più valida e significativa in questa direzione è quella del padovano A. Beolco detto il Ruzzante (ca. 1496-1542), che, nel trittico del Reduce, del Bilora e della Moscheta, analizza acutamente le reazioni psicologiche e morali del contadino quando è strappato dal suo isolamento rustico e costretto a operare nella dimensione alienante del mondo storico.

Letteratura: la crisi del Rinascimento

Il secondo Cinquecento coincise con un'epoca di crisi e di transizione in cui giunse al suo esaurimento la felice stagione rinascimentale e si gettarono le basi dell'età barocca. Molteplici sono i fattori dell'“autunno del Rinascimento”: dalla decadenza politica alla stagnazione economica, dalla cristallizzazione degli squilibri sociali all'influsso della Riforma e della Controriforma. In letteratura, la mutata atmosfera si manifestò nell'intrecciarsi di una sensualità torbida e malata con accenti di autentica e sofferta ansia religiosa, mentre si accentuò la riflessione critica che codificò la produzione letteraria in una rigida e scolastica precettistica. L'ambiguità dell'epoca si riflette nelle opere degli storici, che, con l'espediente del “tacitismo”, cercarono di risolvere la contraddizione tra il ripudio teorico di Machiavelli e l'accettazione pratica del machiavellismo, e degli studiosi di politica, come G. Botero (1540-1617), che tentò di conciliare artificiosamente politica e morale. Il principio di autorità, vigorosamente sostenuto dalla Controriforma, si riflette, sul piano culturale, nel prolificare delle Accademie (celebre l'Accademia della Crusca, fondata a Firenze nel 1583) e nel culto di Aristotele, che subentrò al platonismo del primo Cinquecento: la pubblicazione della Poetica di Aristotele (1536) diede luogo a un vivace dibattito sui “generi letterari” e particolarmente sulla tragedia, di cui furono fissate rigidamente le tre unità di luogo, di tempo, di azione. Nella lirica, il tono decoroso ed elegante della moda petrarchesco-bembiana cedette a effetti di artificioso cerebralismo o di abbandonata voluttà: basti ricordare il venosino L. Tansillo (1510-1568), alla cui mollezza ed esuberanza d'immagini si ispirò Marino. Anche nel campo della poesia epico-cavalleresca venne meno l'armonioso equilibrio dell'Orlando furioso, pedantescamente accusato di non rispettare alcun criterio di unità. Ma, in seguito all'esito infelice di un poema di stretta osservanza aristotelica come l'Italia liberata dai Goti di G. Trissino (1478-1550), si cercò una soluzione di compromesso, conciliando la molteplicità delle azioni con l'unità del protagonista: su questa linea si muove l'Amadigi di B. Tasso (1493-1569), mentre A. Caro (1507-1566), con la sua ottima traduzione dell'Eneide, saggiò fino in fondo le capacità espressive della lingua italiana, precorrendo la sensibilità barocca. Anche nella novellistica si anticipò il barocco con il gusto del romanzesco, inaugurato da M. Bandello (1485-1561) con le sue Novelle, che si allontanano dalla tradizione boccacciana per il loro tono cronachistico. La politica senechiana del macabro e dell'orrido domina le tragedie di G. B. Giraldi Cinzio (1504-1573): nella più celebre, l'Orbecche, si prelude a quel tipo di teatro tenebroso e solenne che avrà la sua massima espressione nel secolo successivo. La coscienza della mutevolezza delle forme letterarie, che fu tipica del barocco, si avvertiva già in quella sintesi di tragedia e di commedia che è costituita dalla favola pastorale, il cui esempio migliore, a parte l'Aminta di Tasso, è il Pastor fido di G. B. Guarini (1538-1612). Una voce solitaria, in un'età caratterizzata dall'infatuazione per le regole aristoteliche, fu infine quella di G. Bruno (1548-1600), il quale, negli Eroici furori, sostiene che la poesia non nasce dalle regole, ma queste dalla poesia, e, nella commedia Il candelaio, satireggia acremente ogni forma di pedanteria. Accanto a Bruno, un'altra vittima illustre della crisi rinascimentale fu T. Tasso (1544-1595): il principio di autorità, nella sua duplice veste culturale (l'aristotelismo) e religiosa (la Controriforma), fu la tragedia della sua vita. Radicalizzando la concezione edonistica del Rinascimento, Tasso isolò nell'Aminta il motivo dell'amore, colto nel suo primo sbocciare, in una cornice di natura primaverile, mentre, sullo sfondo del paesaggio tenebroso del Torrismondo, rappresentò il crollo della dolce illusione amorosa; tra le due opere si colloca la Gerusalemme liberata, in cui l'intensa elegia amorosa si manifesta nel senso della caducità di ogni cosa in cui si proietta lo stato d'animo malinconico e dolente del poeta. Questa ispirazione patetica investe la stessa struttura epico-religiosa del poema, che non si riduce affatto a un'invenzione estrinseca, ma conferisce, nell'urto tra l'amore e il dovere, grandezza drammatica alla poesia tassiana. Tasso, il cui influsso culturale ha un termine di confronto solo in Petrarca, costituì il punto d'incontro delle letterature europee sotto il segno della civiltà barocca, che egli anticipò, pur senza appartenervi.

Letteratura: il barocco

Fu indubbiamente un'epoca di crisi: mentre si aggravava la decadenza politica in coincidenza con la crisi del predominio spagnolo, si verificava, in economia, un ritorno massiccio alla proprietà terriera, con il conseguente passaggio, sul piano culturale, da una fase cosmopolitica a una fase provinciale. Le teorie copernicane, inoltre, non ponevano più l'uomo e la Terra che egli abitava al centro del cosmo: si smarriva la sintesi rinascimentale e veniva meno ogni certezza, tranne quella della presenza del male. Di qui la ricerca del nuovo a tutti i costi, la poetica della “meraviglia”, che si limitava però, il più delle volte, a un semplice artificio retorico. Il poeta più rappresentativo del barocco letterario fu G. Marino (1569-1625), per il quale la poesia non scaturisce da una necessità interiore, ma è frutto di capriccio e di bizzarria; ma, accanto alla meraviglia artificialmente provocata nel lettore, si registra, nell'Adone, un più autentico stupore dinanzi alla riposta magia delle cose, che fa del poema un immenso inventario della realtà esterna, raccolta in un ideale museo. Non lontano dalla poetica mariniana della meraviglia, nonostante il suo proposito di ritorno alla grande tradizione classicistica, è G. Chiabrera (1552-1638), la cui importanza, al di là dei risultati di musicalità piacevole, non priva però di una certa monotonia, dei suoi versi, è quella del suo sperimentalismo metrico e formale. Al classicismo di Chiabrera si ispirò F. Testi (1593-1646), le cui poesie politico-morali sono improntate a una solenne eloquenza. Una diversa e ben più concreta attenzione alle misere condizioni della plebe napoletana è presente nella poesia satirica di S. Rosa (1615-1673), mentre, nella poesia eroicomica di A. Tassoni (1565-1635), tutti i modi consueti del poema eroico sono coinvolti e demistificati. Una sbrigliata libertà fantastica, congiunta a un sanguigno realismo popolaresco, caratterizza il Pentamerone del napoletano G. Basile (1575-1632), che costituisce il testo più significativo della copiosa letteratura dialettale del Seicento. Il motivo dell'orrore del vuoto e della morte costituisce il tema più sotterraneo, ma forse il più autentico, della letteratura barocca: se ne ha consapevolezza maggiore nelle tragedie di F. Della Valle (1560-1628), la cui ispirazione è divisa tra le seduzioni di un colorismo barocco e un senso di intima religiosità e di profonda malinconia. Il compiacimento barocco per l'elemento scenografico caratterizzò le altre forme teatrali del Seicento, dalla Commedia dell'Arte, che, sorta alla fine del secolo precedente, si affermò come forma nuova di spettacolo, non libresca ma fondata sull'esperienza viva degli attori, al melodramma, nel quale parole e musica confluivano al comune risultato del “recitar cantando”: tali nuove esperienze teatrali rappresentarono un originale contributo italiano alla civiltà culturale europea. Di risonanza europea (e tali da riscattare il Seicento dal giudizio negativo che lo accompagnò a lungo in sede storiografica) sono i nomi di Galilei, Campanella, Sarpi, che, consapevoli della crisi del secolo, sono tuttavia da riconnettere allo spirito del barocco. L'opera scientifica di G. Galilei (1564-1642) nacque in un clima antirinascimentale, secondo una nuova impostazione della ricerca scientifica, che rifiutava di anteporre le regole all'originalità dell'esperienza. Se è vero che la prosa galileiana, per la sua chiarezza esemplare, rimane lontana dall'artificioso stile barocco, la lotta contro il principio di autorità, condotta strenuamente nel Saggiatore e nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, si ricollega all'antiaccademismo del Seicento; e tipici dell'epoca sono l'entusiasmo della scoperta, mediante il telescopio, di nuovi mondi, come lo stupore dinanzi alle meraviglie del cosmo rivelate dal microscopio: a differenza che in Marino, però, nel quale la “meraviglia” era consapevole artificio, in Galilei essa nasceva da un'autentica e commossa contemplazione della natura. Vittima, come Galilei, della situazione storica di immobilismo e di chiusura del Seicento fu T. Campanella (1568-1639), che si rifugiò nell'utopia politica della Città del Sole; ma era un'utopia che affondava le sue radici nelle misere condizioni dei contadini calabresi ed era volta a colmare l'abisso tra intellettuali e masse popolari. Anche la poesia campanelliana nasce dall'ottimistica convinzione di poter incidere nella realtà sociale mediante un'opera riformatrice cui l'autore si sentiva chiamato: da tale fervore derivano quelle folgorazioni improvvise, tipicamente barocche, in cui il travaglio intellettuale di Campanella si libera nell'esaltante coscienza della propria vocazione. Una lucida consapevolezza dell'impossibilità di modificare la realtà è in P. Sarpi (1552-1623) che, a differenza di Galilei e di Campanella, rinunziò all'azione e rimase esclusivamente un uomo di cultura, ricercatore appassionato e tenace della verità. Il motivo essenziale della nuova ricerca storica barocca, e cioè la minuziosa cura filologica nella ricostruzione degli eventi, trovò la sua celebrazione nell'Istoria del Concilio Tridentino, il cui stile è solo in apparenza freddo e disadorno secondo modi cinquecenteschi: in realtà, la capacità dello scrittore di analizzare la complessa realtà degli intrighi e dei maneggi diplomatici rivela un'eccezionale forza di ritrattista morale e un'acutezza psicologica che è in armonia con le nuove tendenze del secolo. Cadute le resistenze di intellettuali come Galilei, Campanella e Sarpi, la cultura controriformista dilagò nella seconda metà del Seicento grazie all'opera tenace dei gesuitii, che cercarono di conciliare la cultura laica con il magistero ecclesiastico. Gli stessi gesuiti, anzi, si trasformarono in intellettuali moderni: da E. Tesauro (1592-1675) che integrò nell'ordine controriformistico la rivoluzione estetica del marinismo, a Sforza Pallavicino (1607-1667) che reintrodusse nella storiografia il concetto di Provvidenza, da D. Bartoli (1608-1685) che nell'Istoria della Compagnia di Gesù esaltò la Chiesa come unica depositaria della verità e indicò nella contemplazione religiosa la vera fonte dell'osservazione scientifica, a P. Segneri (1624-1694), il maggiore tra gli oratori sacri del Seicento. Le prime avvisaglie di una nuova sensibilità, orientata verso un ritorno al classicismo, si avvertirono infine, alla fine del secolo, presso gli esponenti della scuola galileiana, dal toscaneggiante F. Redi (1626-1698), paziente osservatore dei fenomeni naturali, a L. Magalotti (1637-1712), il “postiglione d'Europa”, che, con il suo intelligente dilettantismo e la sua fertile curiosità di viaggiatore poliglotta, anticipò il cosmopolitismo del Settecento.

Letteratura: l'Arcadia

Con la guerra di successione spagnola l'Italia, venne a trovarsi di nuovo al centro delle vicende europee; parallelamente si diffuse nella penisola la conoscenza della filosofia cartesiana, intorno alla quale si aprì un vivace dibattito. Mentre la cultura francese subordinava rigidamente, sulle orme di R. Cartesio, la fantasia alla ragione, pronunciando un severo giudizio sulla poesia italiana da Tasso a Marino, i nostri studiosi, pur avvertendo l'esigenza di “esterminare il cattivo gusto” barocco, non erano però disposti a rinunciare agli elementi irrazionali e fantastici: questa esigenza di accordare fantasia e ragione ebbe il suo più convinto sostenitore nel calabrese G. V. Gravina (1664-1718). A Gravina e a G. M. Crescimbeni (1663-1728) si deve la fondazione (1690) dell'Arcadia, il cui programma era quello di opporsi alla “barbarie dell'ultimo secolo”, ritornando alla naturalezza e alla semplicità dei classici. La pretesa di restaurare la tradizione pastorale e la tendenza a evadere in una campagna idealizzata e artificiosa costituiscono gli aspetti negativi dell'Arcadia, il cui merito fu tuttavia quello di aver rivendicato, in un'età razionalistica e impoetica, i diritti della poesia. La riscoperta arcadica di una poesia più semplice e aggraziata portò inoltre a esaltare, fino al limite della svenevolezza e della leziosaggine, l'aspetto musicale e cantabile della tradizione lirica italiana: è questa la tendenza comune dei poeti arcadi (G. F. Zappi, C. I. Frugoni, P. A. Rolli, L. V. Savioli e altri), che, nel maggiore tra di essi, P. Metastasio (1698-1782), trovò la sua più compiuta espressione. Il rinnovamento del primo Settecento non si limitò al movimento arcadico, ma lasciò tracce profonde anche nel campo della storiografia e dell'erudizione: di fondamentale importanza fu, nel quadro di tale rinnovamento, la figura di G. B. Vico (1668-1744). A differenza di Cartesio, Vico indicò, nella Scienza nuova, il criterio della verità non nella scienza matematica, ma nella scienza dell'uomo, cioè nella storia: tale concezione superava di colpo le posizioni antistoriche della successiva generazione illuministica, anticipando la storiografia romantica. Ma Vico fu un geniale anticipatore anche nel campo dell'estetica: opponendosi anche in questo settore alle tendenze intellettualistiche del suo secolo, egli delineò il carattere sentimentale e fantastico della creazione poetica, insieme a quello non razionale ma immaginoso e mitico del linguaggio, che è indissolubilmente congiunto all'espressione poetica. Tale impostazione rivalutava la poesia come facoltà immediata e spontanea e, con essa, i poeti più istintivi e robusti, come Omero e Dante. Al di là di Vico, il rinnovamento culturale italiano si svolse nelle direzioni del giurisdizionalismo e della storiografia. Nella prima direzione, ebbe grande rilievo il pensiero di P. Giannone (1676-1748), che nella Istoria civile del regno di Napoli rivendicò l'autonomia dello Stato nei confronti del potere religioso e, nel Triregno, portò la critica alla Chiesa fino al rifiuto di ogni trascendenza. Nel campo storiografico spicca la figura di L. A. Muratori (1672-1750), che nei monumentali Rerum Italicarum Scriptores lasciò uno strumento eccezionale di studio del Medioevo e, nelleAntiquitates Italicae Medii Aevi, fornì l'esempio di una storiografia nuova, fondata sullo studio della vita soiale, con particolare simpatia per gli oppressi.

Letteratura: l'illuminismo