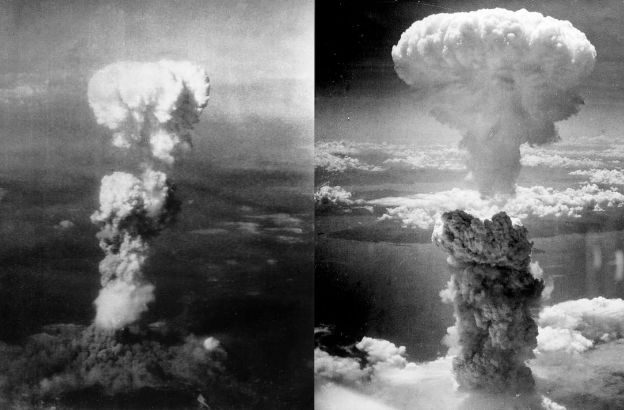

La storia dei bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki

Nel 1945 due esplosioni cambiarono per sempre il volto della guerra e della politica mondiale:

Hiroshima e Nagasaki segnarono la fine della Seconda guerra mondiale e l’inizio dell’era atomica.

Ripercorriamo le scelte, i fatti e le conseguenze che seguirono quei giorni decisivi.

Il 6 e il 9 agosto 1945 rappresentano due date che hanno cambiato radicalmente il corso della storia mondiale: in quei giorni gli Stati Uniti sganciarono la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, segnando la fine della Seconda guerra mondiale e l’inizio dell’era nucleare. L’umanità scopriva così il potere distruttivo assoluto della tecnologia che essa stessa aveva generato. Di seguito, un riassunto di quanto accadde, con un’analisi dei perché e delle conseguenze che la bomba ebbe non solo su Hiroshima e Nagasaki, ma anche in tutto il mondo.

La situazione militare nel 1945: un impero in ginocchio

È il 1945, la Seconda guerra mondiale stava ormai giungendo alla sua drammatica conclusione.

L’Italia, che aveva combattuto al fianco di Germania e Giappone, era uscita dal conflitto già da due anni: dopo la caduta del regime fascista e l’arresto di Mussolini, il governo guidato da Pietro Badoglio aveva infatti firmato l’armistizio con gli Alleati l’8 settembre 1943. Tuttavia, la pace non arrivò subito: i tedeschi avevano occupato gran parte del nord del Paese, mentre gli Alleati, sbarcati in Sicilia, risalivano da sud. Da quel momento, l’Italia visse una fase lacerante, segnata da occupazione, guerra civile e una lunga campagna militare che si concluse solo nella primavera del 1945.

Nel frattempo, anche la Germania era ormai al collasso: le principali città erano state devastate dai bombardamenti alleati, l’Armata Rossa sovietica stava avanzando verso Berlino, mentre il 30 aprile 1945, Adolf Hitler si suicidava nel suo bunker. Il 7 maggio, la Germania firmò la resa incondizionata, ponendo ufficialmente fine alla guerra in Europa.

A quel punto, l’unico Paese dell’Asse ancora in guerra era il Giappone, deciso a resistere fino alla fine. Nonostante fosse militarmente isolato e logorato da anni di conflitto, il governo nipponico rifiutava di arrendersi, sperando di ottenere condizioni meno dure o almeno di salvare la figura dell’imperatore. Intanto, i bombardamenti convenzionali devastavano le città: nella sola Tokyo, tra il 9 e il 10 marzo 1945, morirono oltre 100.000 persone, ma, ciononostante, la dirigenza militare scelse la resistenza a oltranza.

Fu in questo scenario che gli Stati Uniti decisero di impiegare la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, con l’obiettivo dichiarato di porre fine al conflitto senza invadere il Giappone via terra.

La decisione di sganciare l'atomica su Hiroshima e Nagasaki: strategia, obiettivi e primi effetti

La decisione di impiegare la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki fu presa dal presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, nel contesto teso e complesso della fine della guerra. Mentre partecipava alla Conferenza di Potsdam (luglio 1945), assieme ai leader del Regno Unito e dell’Unione Sovietica, Truman ricevette la comunicazione che il progetto Manhattan – il programma segreto per la costruzione dell’arma atomica – era giunto al termine: la bomba era pronta.

Pochi giorni dopo, il Presidente diffuse una dichiarazione ufficiale, firmata anche da Regno Unito e Cina, in cui si intimava al Giappone di arrendersi immediatamente e incondizionatamente. Il documento, tuttavia, non faceva alcun riferimento esplicito all’esistenza della bomba atomica. Le autorità giapponesi, convinte di poter negoziare condizioni migliori o di ottenere il sostegno dell’Unione Sovietica, ignoravano l’appello.

A quel punto, Truman approvò l’uso dell’arma, con l’obiettivo dichiarato di abbreviare il conflitto ed evitare un’invasione via terra che, secondo le stime, avrebbe potuto causare centinaia di migliaia di morti. In realtà, la bomba doveva servire anche a lanciare un messaggio chiaro all’URSS, che in quei giorni aveva dichiarato guerra al Giappone: gli Stati Uniti volevano affermare la propria superiorità militare e geopolitica, aprendo la strada ai futuri equilibri della Guerra Fredda.

I vertici militari statunitensi valutarono quattro città come potenziali obiettivi: in ordine di priorità, Hiroshima, Kokura, Nagasaki e Niigata. L’intento era colpire centri urbani non ancora devastati dai bombardamenti convenzionali, in modo da massimizzare l’effetto psicologico e valutare l’impatto reale dell’ordigno. Furono quindi escluse Tokyo e altre metropoli già in macerie. Non si trattò di un attacco su installazioni militari, ma deliberatamente su centri abitati: Hiroshima, in particolare, era una città di medie dimensioni, sede di alcuni comandi militari e strategicamente importante, ma densamente popolata anche da civili.

Hiroshima: il primo attacco nucleare della storia

Era il 6 agosto 1945 quando, alle ore 8:15 del mattino, il bombardiere americano B-29 “Enola Gay”, decollato dalla base di Tinian, nell’arcipelago delle Marianne, sganciava sulla città giapponese di Hiroshima la bomba all’uranio arricchito “Little Boy”, dal peso di oltre 4 tonnellate. Il velivolo, comandato dal colonnello Paul Tibbets, era uno dei tre B-29 Superfortress impegnati nella missione: gli altri due servivano rispettivamente per il rilevamento scientifico dei dati e per la documentazione fotografica e filmata dell’attacco.

Tibbets aveva l’ordine di mirare a un ponte situato nel cuore della città. Alle 8:14, la bomba fu sganciata, ed esplose sessanta secondi dopo, a circa 600 metri dal suolo di Hiroshima, con una potenza devastante stimata in circa 15 kiloton.

In una frazione di secondo, Hiroshima – città industriale e militare, ma anche sede di scuole, templi e quartieri residenziali – venne letteralmente vaporizzata. L’onda d’urto e la palla di fuoco rasero al suolo circa 12 chilometri quadrati. Le temperature raggiunsero i 4.000°C nel punto dell’esplosione, fondendo il suolo, vaporizzando i corpi più vicini e innescando incendi massicci che divamparono in tutta la città. Le prime vittime furono oltre 70.000 persone, uccise all’istante: tra loro numerosi civili, bambini, studenti e lavoratori forzati coreani. Nei mesi successivi, tra ustioni, malattie da radiazioni, infezioni e tumori che si svilupparono anche molto tempo dopo, il bilancio umano salì rapidamente: secondo le stime più accreditate, i morti a Hiroshima erano tra i 90.000 e i 140.000 entro la fine del 1945.

Osservare Hiroshima prima e dopo il bombardamento significa assistere a uno dei contrasti più dolorosi della storia moderna: da una città viva, attraversata da fiumi e ricca di edifici scolastici, impianti industriali e quartieri tradizionali, a un paesaggio spettrale, ridotto in macerie fumanti. Una trasformazione totale e immediata, che lasciò attoniti anche gli stessi vertici americani.

Curiosamente, il nome “Enola Gay” fu scelto personalmente dal comandante Tibbets: si trattava del nome di sua madre, Enola Gay Tibbets, che aveva ispirato in lui un forte senso del dovere e dell’indipendenza. Un nome che, da allora, è rimasto legato in modo indelebile al primo attacco nucleare della storia.

La seconda bomba su Nagasaki: perché fu sganciata?

Dopo il bombardamento di Hiroshima, il governo giapponese non si arrese immediatamente: nonostante gli avvertimenti diffusi dagli Stati Uniti tramite messaggi radio e volantini, le autorità decisero di proseguire la guerra.

Il comando militare era profondamente diviso: da un lato vi erano membri del governo, soprattutto diplomatici e tecnici, favorevoli alla resa; dall’altro, i vertici militari più intransigenti volevano combattere fino all’ultimo sangue. In questo clima di incertezza politica e tensione interna, il Giappone si trovò ad affrontare, nella notte tra l’8 e il 9 agosto 1945, una nuova crisi: come stabilito alla conferenza di Jalta sei mesi prima, l’Unione Sovietica dichiarò guerra al Giappone e lanciò una massiccia offensiva in Manciuria, regione della Cina occupata militarmente dai giapponesi dal 1931. L’Armata Rossa avanzò rapidamente, travolgendo le difese nipponiche e facendo centinaia di migliaia di prigionieri, aggravando ulteriormente una situazione ormai al collasso.

La stessa mattina del 9 agosto, alle ore 11:02, gli Stati Uniti sganciarono il secondo ordigno: il bombardiere B-29 “Bockscar”, che trasportava la bomba al plutonio “Fat Man” (dal peso di oltre 4,5 tonnellate e una potenza di circa 21 kiloton), doveva colpire inizialmente la città di Kokura, ma a causa della scarsa visibilità dovuta a nuvole e fumo, il bersaglio venne cambiato in volo: il bombardiere virò verso Nagasaki, un importante centro industriale e portuale. Sebbene la conformazione collinare della città abbia in parte attenuato l’onda d’urto, la distruzione fu comunque devastante: tra le 35.000 e le 80.000 persone persero la vita, molte delle quali nei giorni e mesi successivi, a causa di ustioni, lesioni traumatiche e avvelenamento da radiazioni. Quasi il 90% degli edifici fu distrutto o danneggiato.

Dal punto di vista americano, la seconda bomba rispondeva a più obiettivi: forzare la resa immediata del Giappone, dimostrare la superiorità tecnologica agli occhi del mondo e, non da ultimo, verificare sul campo l’efficacia della bomba al plutonio, tecnicamente diversa e più complessa rispetto a “Little Boy”, usata su Hiroshima. Fu quindi un’azione insieme militare, politica e scientifica, che contribuì a chiudere nel sangue il secondo conflitto mondiale e ad aprire l’era nucleare.

La resa del Giappone

Dopo il bombardamento di Nagasaki e l’invasione sovietica della Manciuria, le autorità politico-militari del Giappone si resero conto che la prosecuzione della guerra era ormai insostenibile. Il 15 agosto 1945, in un evento senza precedenti, l’imperatore Hirohito parlò alla nazione con un messaggio radiofonico in cui annunciava l’accettazione della resa. Fu un momento storico: per la prima volta, la voce dell’imperatore giungeva direttamente al popolo giapponese. Il 2 settembre, a bordo della corazzata americana Missouri ancorata nella baia di Tokyo, i rappresentanti del governo giapponese firmarono ufficialmente l’atto di resa, ponendo fine al secondo conflitto mondiale.

I bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki avevano provocato, secondo le stime più attendibili, circa 200.000 morti, molti dei quali perirono sul colpo, mentre altri persero la vita nei giorni e nelle settimane successive a causa delle radiazioni.

Le conseguenze umane e ambientali dell'atomica una tragedia senza fine

Le conseguenze sull’uomo della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki furono però ben più profonde della sola perdita di vite. Chi non morì immediatamente venne esposto a dosi letali di radiazioni ionizzanti: ustioni profonde, cecità improvvisa, caduta dei capelli, nausea e morte sopraggiunta in pochi giorni colpirono decine di migliaia di persone. Migliaia di bambini rimasero orfani, intere famiglie furono annientate e centinaia di migliaia di superstiti subirono traumi fisici e psicologici che li segnarono per il resto della vita.

Nei mesi e negli anni successivi, si registrò un drammatico aumento dei casi di leucemia, tumori solidi e malformazioni genetiche. I sopravvissuti, conosciuti con il termine hibakusha, affrontarono anche l’emarginazione sociale: molti furono discriminati dalla stessa popolazione giapponese, che li vedeva come un peso economico o temeva effetti di contaminazione biologica. Studi scientifici hanno poi dimostrato che anche le generazioni successive furono colpite: anomalie genetiche vennero riscontrate nei figli dei sopravvissuti.

Anche l’ambiente subì conseguenze devastanti. Le esplosioni causarono la contaminazione dell’aria, del suolo e delle acque, compromettendo la salute degli ecosistemi locali. Le città furono distrutte quasi completamente, ridotte a rovine fumanti, con infrastrutture annientate, migliaia di edifici rasi al suolo e un territorio reso inabitabile per mesi. Le immagini delle due città dopo i bombardamenti mostrano paesaggi spettrali, in cui nulla era più riconoscibile.

L’impatto psicologico sui sopravvissuti fu immenso: molti vissero nel dolore, nella vergogna o nella solitudine, spesso senza ricevere assistenza adeguata, in un clima di lutto nazionale e di silenzio istituzionale.

Ma la conseguenza più duratura dei bombardamenti atomici fu l’inizio di una nuova era: quella della corsa agli armamenti nucleari. L’Unione Sovietica, allarmata dal potere dimostrato dagli Stati Uniti, accelerò lo sviluppo del proprio arsenale e nel 1949 condusse con successo il suo primo test atomico. Da quel momento, la minaccia della guerra nucleare divenne parte integrante dell’equilibrio mondiale.

Le armi nucleari cambiarono per sempre la strategia militare e le relazioni internazionali, dando inizio alla Guerra Fredda. I bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki segnarono così non solo la fine del secondo conflitto mondiale, ma anche l’inizio di un’epoca dominata dal terrore atomico, dalla deterrenza e dal rischio costante di un’apocalisse globale.

Hiroshima e Nagasaki oggi: dalla cenere alla speranza

Oggi, Hiroshima e Nagasaki oggi sono città moderne, ricostruite e profondamente trasformate, ma che non hanno dimenticato. Al contrario, sono diventate capitali mondiali della pace: Hiroshima ospita ogni anno il Peace Memorial Ceremony e accoglie milioni di visitatori nel Museo della Pace e nel Parco della Memoria.

La Cupola della Bomba A, unico edificio rimasto in piedi vicino all’epicentro, è stata conservata per ricordare alle generazioni future l’orrore della guerra nucleare.

Anche Nagasaki ha seguito un percorso simile, promuovendo il disarmo e il dialogo tra popoli. I testimoni sopravvissuti hanno raccontato per decenni la loro storia alle scuole, alle università, alle Nazioni Unite, trasformando la sofferenza in educazione civile. Le due città sono oggi simboli viventi della possibilità di rinascere dopo una tragedia immane.

Paola Greco

Foto di apertura: George R. Caron, Public domain, via Wikimedia Commons