Il Patto Atlantico spiegato in breve

Il Patto Atlantico è alla base della creazione della NATO, l'alleanza politico-militare che ha garantito la sicurezza dell'Europa occidentale durante la Guerra Fredda e continua a svolgere un ruolo cruciale negli equilibri internazionali. Scopriamo insieme cosa prevede, quali Paesi vi hanno aderito e quale sia il suo legame con la NATO.

Il Patto Atlantico ha svolto un ruolo fondamentale nella sicurezza collettiva del mondo occidentale durante la Guerra Fredda e continua a rappresentare una garanzia di protezione anche oggi. La NATO, in quanto organizzazione operativa del trattato, rimane uno dei principali attori nella gestione delle crisi internazionali e nella difesa degli stati membri. Approfondiamo l'argomento capendo meglio cos'è il Patto atlantico, quali paesi vi hanno aderito e cosa prevede. Guardare al passato è infatti uno dei modi migliori per capire il nostro presente.

Cos’è il Patto Atlantico

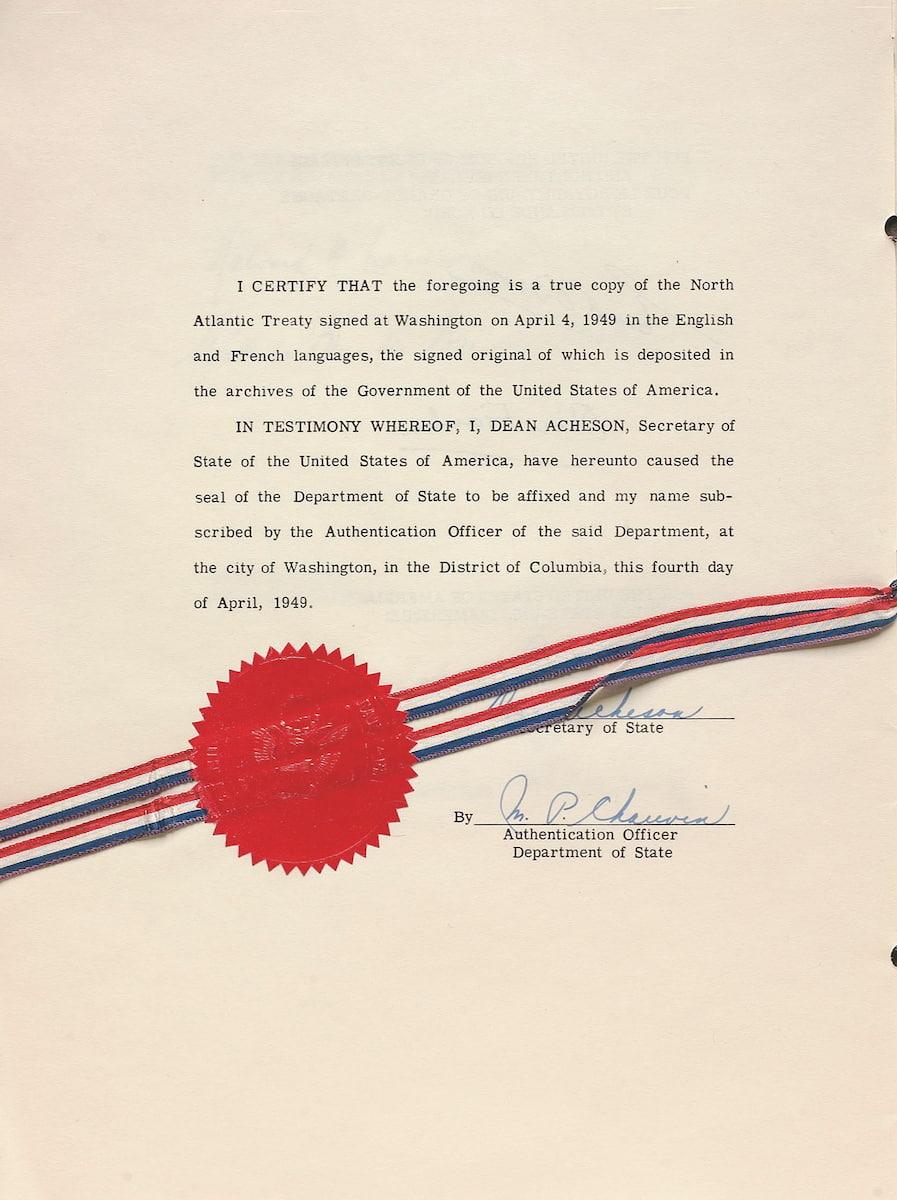

Il Patto Atlantico, noto anche come Trattato del Nord Atlantico, è un accordo internazionale difensivo siglato il 4 aprile 1949 a Washington da dodici Paesi occidentali (Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti).

Il suo obiettivo principale è garantire la sicurezza collettiva dei membri attraverso un sistema di difesa reciproca. Firmandolo, i membri si sono impegnati a mantenere saldi i propri legami, a preservare la pace, a proteggere le proprie istituzioni e i propri valori liberali e democratici, a unire gli sforzi per la "difesa collettiva".

Il Patto Atlantico e la Nato sono la stessa cosa?

Spesso si sente parlare di Patto Atlantico e NATO come se fossero sinonimi. Ma non è esattamente così: qual è la differenza? Il Patto Atlantico è il trattato firmato nel 1949 che stabilisce i principi della difesa collettiva, mentre la NATO è l'organizzazione internazionale creata per applicare tali principi e coordinare le attività militari tra i membri. In altre parole, la NATO rappresenta il braccio operativo del Patto Atlantico ed ogni sua decisione è espressione della volontà collettiva di tutti i Paesi membri, poiché tutte le decisioni vengono prese all’unanimità.

L'Italia è uno dei membri fondatori della NATO e il suo ingresso nel Patto Atlantico è stato un passo importante per garantire la sicurezza nazionale e consolidare l'adesione al blocco occidentale durante la Guerra Fredda.

La Svezia invece non partecipò alla costituzione del Trattato per preservare una politica di neutralità militare, una tradizione che risale al XIX secolo. Durante la Guerra Fredda, il Paese ha evitato di entrare in alleanze militari per non essere coinvolto nei conflitti tra blocchi contrapposti. Tuttavia, negli ultimi anni, con l'aumento delle tensioni geopolitiche, la Svezia ha rafforzato la cooperazione con la NATO, arrivando a presentare ufficialmente domanda di adesione nel 2022.

Ad oggi, a seguito di un processo di allargamento che ha visto nuovi ingressi negli anni ‘50, ‘90, primi 2000, e i recentissimi di Finlandia (2023) e Svezia (2024), la NATO conta 32 Paesi membri.

Patto Atlantico: contesto storico e politico

Per comprendere l’importanza del Patto Atlantico per il mondo intero, è necessario analizzare il contesto a livello internazionale, storico e politico, in cui è stato redatto.

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il mondo si trovava diviso in due blocchi contrapposti: da una parte gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali, con un’Europa in ginocchio, ridotta in macerie, con milioni di morti ed un’economia devastata; dall'altra l'Unione Sovietica e i Paesi del blocco comunista che cercavano di consolidare la loro influenza nell’Europa orientale. Questo scenario di tensione permanente, noto come Guerra Fredda, fu caratterizzato da un clima di sospetto reciproco e dalla paura di un conflitto nucleare, soprattutto dopo il successo sovietico nel testare la bomba atomica nel 1949.

L’Europa, fragile e divisa, si trovava così geograficamente al centro di un equilibrio precario, in bilico tra la ricostruzione e il rischio di nuovi conflitti. Per sostenere la ricostruzione e contrastare l’influenza sovietica, gli Stati Uniti misero in atto il Piano Marshall, un massiccio programma di aiuti economici. Tuttavia, la minaccia di un’espansione militare sovietica rimaneva forte, specialmente dopo il colpo di Stato comunista in Cecoslovacchia nel 1948, che rovesciò il governo democraticamente eletto e, nello stesso anno, il blocco da parte dei sovietici della Berlino Ovest controllata dagli Alleati, in risposta al consolidamento democratico della Germania Ovest, nel tentativo di stabilizzare la loro presa sulla capitale tedesca.

La necessità di garantire la sicurezza collettiva spinse quindi i Paesi occidentali a unire le forze, creando un’alleanza difensiva che scoraggiasse l’espansionismo sovietico, prevenisse la rinascita di qualsiasi militarismo nazionalista in Europa attraverso una forte presenza nordamericana nel Vecchio Continente e favorisse l’integrazione politica europea.

Fu così che, nel 1949, nacque il Patto Atlantico, fondamento della NATO. Tutti questi avvenimenti, infatti, spinsero i firmatari del Patto Atlantico a realizzare concretamente le strutture militari previste dagli accordi, con gli Stati Uniti che assunsero fin da subito il ruolo di protagonisti. Entro l'anno successivo era pienamente operativa l’"Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord" (NATO) nella forma di un'alleanza militare dotata di truppe permanenti.

Patto Atlantico e Patto di Varsavia: alleanze contrapposte

La stabilità politica fu gradualmente ripristinata nell’Europa occidentale grazie al beneficio degli aiuti e alla protezione offerta dall’ombrello di sicurezza della NATO, consentendo l’inizio del miracolo economico postbellico.

Con il passare degli anni, nuovi alleati si unirono all'Alleanza: Grecia e Turchia nel 1952, seguite dalla Germania Ovest nel 1955. Questo rafforzamento dell’alleanza suscitò la reazione dell’Unione Sovietica, che nel 1955 costituì il Patto di Varsavia insieme ai suoi Stati satelliti dell'Europa orientale (Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania dell’Est, Ungheria, Polonia e Romania), con l’obiettivo di bilanciare il potere della NATO.

Il trattato prevedeva difesa reciproca in caso di aggressione e istituiva un comitato consultivo politico e un comando combinato delle forze armate. Tuttavia, il Patto di Varsavia si trasformò ben presto in uno strumento di controllo sovietico sull’Europa orientale, utilizzato per mantenere coeso il blocco comunista e sfruttare il potenziale strategico degli stati membri durante la Guerra Fredda.

Simbolicamente, la costruzione del Muro di Berlino nel 1961 rappresentò la definitiva cristallizzazione dello stallo tra i blocchi, una situazione di equilibrio precario che perdurò per decenni.

La fase di tensione si protrasse fino alla metà degli anni ‘80, quando l’ultimo segretario generale dell’URSS, Mikhail Gorbaciov, introdusse la perestroika nel 1985, avviando un processo di apertura politica e di riforme.

Nel 1987, il Trattato INF tra il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov sancì una svolta storica, eliminando i missili nucleari a medio raggio e inaugurando un processo di distensione che culminò con la caduta del Muro di Berlino nel 1989 e la dissoluzione dei regimi comunisti dell’Europa orientale.

L’alleanza militare del Patto di Varsavia si dissolse formalmente il 1° luglio 1991 a Budapest, come conseguenza della caduta dell’URSS, lasciando la NATO come unica grande alleanza militare transatlantica. Dal 1991 al 1996, molti ex membri del Patto di Varsavia stipularono accordi per aderire all’Unione Europea, e dal 2004, tutti i Paesi dell’alleanza sono entrati a far parte della NATO, completando un processo di integrazione euro-atlantica.

Cosa prevede il Patto Atlantico

Nel preambolo e negli articoli 1, 2 del Trattato, si specifica che la NATO intende promuovere i valori democratici di pace e libertà e di risoluzione pacifica delle controversie internazionali. Tuttavia, in caso di fallimento di tali sforzi diplomatici, il Patto Atlantico stabilisce un principio fondamentale di difesa collettiva. Analizziamo gli articoli più importanti del trattato.

Articolo 5

Secondo l'Articolo 5, un attacco armato contro uno dei Paesi membri è considerato un attacco contro tutti. Questo principio costituisce il cuore della NATO e garantisce che i membri si difendano reciprocamente in caso di aggressione.

L'Articolo 5 è stato invocato una sola volta nella storia dell'Alleanza, all'indomani degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti. In quell'occasione, tutti i membri si mobilitarono a sostegno degli USA, dimostrando concretamente la forza del principio di solidarietà e mutua difesa previsto dal trattato.

In seguito alla decisione unanime, la NATO ha poi lanciato una missione in Afghanistan, in una guerra al terrorismo, con lo scopo di ricostruire le fondamenta di un nuovo Stato afghano. Tale missione ha visto il dispiegarsi di contingenti internazionali per circa 20 anni sul territorio afghano, dal 2020, tuttavia, il Paese è caduto di nuovo sotto il controllo delle forze talebane, dopo l’abbandono totale da parte dell’Occidente di questi territori.

Articolo 4

Un altro articolo significativo è l'articolo 4 del Patto Atlantico, che permette ai membri di consultarsi ogni volta che ritengono minacciata la loro integrità territoriale, indipendenza politica o sicurezza. A differenza dell'art. 5, l'art. 4 non implica un intervento militare diretto, ma rappresenta uno strumento fondamentale per avviare discussioni e coordinare le risposte in situazioni di potenziale crisi.

L’art. 4 è stato invocato formalmente varie volte nel corso della storia della NATO, in situazioni che hanno destato preoccupazione o rappresentato una minaccia per uno Stato membro. L’ultima volta risale al 24 febbraio 2022, il giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, quando Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia chiesero una riunione per discutere delle conseguenze della guerra.

Un altro momento di forte tensione si è verificato il 15 novembre 2022, quando un missile cadde nel villaggio polacco di Przewodów, vicino al confine con l’Ucraina, provocando la morte di due persone. Inizialmente si era temuto che l’ordigno fosse di origine russa, portando a ipotizzare l’invocazione dell’art. 4, ma le indagini hanno poi rivelato che probabilmente apparteneva al sistema di difesa aerea ucraino, lanciato per intercettare missili russi in arrivo. Di conseguenza, in quell’occasione la Polonia decise di non avvalersi formalmente dell’art. 4.

Altri articoli

Oltre a questi articoli centrali, il Patto Atlantico prevede altre disposizioni che regolano la cooperazione tra i membri. Tra queste, l'art. 3, che invita i Paesi membri a sviluppare le proprie capacità difensive individuali e collettive, e l'art. 6, che delimita l'ambito geografico delle operazioni della NATO, includendo i territori dei membri in Europa e Nord America, oltre alle isole sotto la giurisdizione di qualsiasi membro nell'Atlantico settentrionale.

Paola Greco

Foto di apertura: rawpixel.com su Freepik